運動の継続的実施により、身体各部から様々な伝達物質が分泌され全身のネットワークを形成していることが指摘されています(NHK:”「人体」神秘の巨大ネットワーク” シリーズなど)。

運動の実施により副腎からアドレナリンやノルアドレナリンという「カテコールアミン」が分泌され、血糖値の上昇や心拍数や血圧の上昇を引き起こすことは昔からよく知られています。

しかし最近は、それ以外にも運動にともなって筋から分泌される様々な物質(マイオカインと総称されます)が私たちの身体機能に大きな影響を与えていることが解明されてきており、インターロキシンー6(IL-6)はその代表格です。不思議なことにIL-6は関節リューマチなどに関わる炎症性タンパク質なのですが、運動により骨格筋から分泌された場合には免疫細胞の暴走(サイトカインストーム)を誘発する物質を抑制することが指摘されています。また細胞の成長に関わるインシュリン様成長因子(IGF-1)や神経の成長を促す脳由来神経栄養因子(BDNF)、血管の新生を促す血管内皮成長因子(VGEF)や組織の形成を助ける線維芽細胞成長因子(FGF-2)といったメッセージ物質が運動実施によって増加することも指摘されています。ハーバード大学の精神科医・レイティ先生は、これらの物質が向精神薬と類似した反応を引き起こすとして、薬物療法と運動療法を併用することにより「ストレス」「うつ」「ADHD」「パニック障害」などの改善に大きな効果を示すことを指摘しています(脳を鍛えるには運動しかない!、NHK出版、2009)。

このような身体運動実施にともなって様々なメッセージ物質が分泌されるというメカニズムの背景には、私たち人類の数百万年にわたる進化の歴史が反映されているようなのです。我々のご先祖様は、420万年前頃から狩猟採集活動を基本として進化してきました。そして180万年前頃から二足歩行に加えて走行を伴う「持久狩猟」という様式を進化させてきました。30Kmほど仲間と共同して獲物を追いまわし、体温調節のできない羚羊(アンテロープ)などを熱中症にして仕留めるという運動様式を獲得し、その際長時間の走行による疲労や痛みを和らげる「エンドルフィン」や「エンドカンナビノイド」といった自己生産性の鎮痛物質を分泌する機能も獲得してきたようです。

また、獲物の生態や行動様式を記憶し、コミュニケーションを発達させながら共同する高度な狩猟活動を行ってきたようで、ホモ・エレクトス段階で大型化し発達した人類の脳-神経系と骨格-筋系の高度な協応活動、そして持続的活動を支えるエネルギー供給系(脳には糖質を優先供給し筋には糖質と遊離脂肪酸を利用する戦略)を獲得してきたようなのです。

ハーバード大学の進化生物学者・リーバーマン先生は、この進化のプロセスで獲得してきた「身体的適応」が現代社会での「文化的適応」との不適合をきたした状態を「ミスマッチ病(ディスエボリューション)」と定義し47の症状を指摘します(人体600万年史~科学が明かす進化・健康・疾病~、早出書房、2015)。

ランニングは脳を大きくさせる?

先日NHKで「”走る”そしてヒトとなる」が放映されました。筑波大学の征矢英昭先生が、ラットではランニングによって脳の記憶にかかわる海馬の神経新生がみられること、高強度ではなく低強度運動のほうが効果が高いこと、30秒程度のインターバルトレーニング形式4分間でも効果がみられることを紹介していました。

ラットは基本的に「運動好き」で、回転ケージを一晩で数キロ走り回ります(運動嫌いであまり走り回らないラットもいるようです)。そして運動により学習能力が改善されることも知られています。これは「自発的運動」による効果で、尻尾に重りをつけて泳がせる「強制的運動」ではストレスになってしまうようです。また「曲芸ラット」といって平均台や梯子や不安定な障害物などの環境条件でも小脳の神経成長因子が35%増大することも知られています(グリーノー、2009)。これらの研究は1972年サイエンス誌に掲載された「経験が引き起こす脳の変化」(ローゼンバイクら)という有名な論文がルーツです。ここでは集団で自然環境に類似した飼育条件と食事は与えられるが一匹づつ隔離された飼育条件を「豊かな環境」と「貧しい環境」と定義して脳重量や学習関与物質を比較したものです。そして人間を対象としたさまざまな研究でも身体運動が脳の機能や構造を改善することが指摘されています。

では翻って、私たち人間にとっての「豊かな環境」とは何なのでしょうか。現代社会を象徴する偏った食事や運動不足、格差や差別や貧困による孤立化や分断によるストレスの増加などはどう考えても「貧しい環境」です。「人間とは何か?」という根源的な問いを考えたとき、ホモ・サピエンスである我々を進化のプロセスの中で特徴づけたものは何かという「自然人類学アプローチ」が必要となります(さらに「貧しい環境」と「豊かな環境」を検討するためには有史以降の文化人類学的アプローチも必要となります)。

私たち人類のルーツを辿ると「直立二足歩行」が契機となったことは周知の事実です。二足歩行を始めた420万年前のラミダス猿人や370万年前のアファール猿人、石器を作り始めた240万年前のホモ・ハビリスを経て、180万年前のホモ・エレクトスから脳の加速度的大型化が始まります。

この脳の大型化の要因として、恒常的狩りによるタンパク質摂取量の増加と火の利用による加熱調理での炭水化物の糖質への変化があり、消化吸収効率の改善による腸のエネルギー要求量の相対的減少、長時間の狩猟採集活動を支えた体毛の減少による発汗機能(体温調節能)の獲得、集団的生活と食料の平等な分配を支えたコミュニケーション能力の発達と「社会共同性」の獲得などが指摘されています。

つまり狩猟採集活動と加熱調理が大きなインパクトとなって身体各臓器への「エネルギー配分(筋に22%、肝臓に21%、脳に20%、心臓に9%、脂肪組織に4%などなど)」と「基礎代謝」と「活動代謝」のエネルギー消費を決定し、人間らしさをかたちづくってきたようで、逆説的に「大型化した脳が身体運動を必要とする」ようなのです(続く)。

市民スポーツマンのパフォーマンスは?

五輪やパラリンピックなどのトップアスリートのパフォーマンスはまさに「心・技・体」の一体化した素晴らしいものとされています。またスポーツ心理学を中心に「フロー」や「ゾーン」といった特殊な心理状態の存在も話題となっています。関西大学の志岐幸子先生は「感性的体験」との関連を指摘し、その現象がスポーツを行っている当事者のベストパフォーマンスを生むことに貢献するものであること。さらに、その間や直後、当事者は幸福感に満たされていることを指摘しています(2013)。旧東欧圏では1960年代から「運動習熟」という概念からの「特殊な意識状態」の存在が指摘され(プーニ:実践スポーツ心理、不昧堂、1967)、山崎は随意運動における「感性的認識」と「理性的認識」との相互関係からパブロフの指摘した第一信号系と第二信号系による運動制御の二重構造モデルを提起し(1984)、さらに実際の運動遂行時には、運動習熟の形成はエネルギー供給系の変容と対応して「調和」を生みだすことを指摘しています(2015)。

つまり「無意識的(非言語的)」に高度な運動遂行状態が生ずることは、決して「動作の自動化」のみに留まるものではなく、筋疲労の進行に象徴されるエネルギー供給系の変動(減少)にも適切に対応しているようなのです。

トップアスリートは、日々のトレーニングの継続により高度のスキル獲得を進めるとともにそのスキルを身体や外部の状況に応じて変容させながら実際の試合の場面でも実現できるように「リアリティ」を求めて努力をしているようで、これはフィギュアスケートの演技後半で、同じ「4回転技」であってもより高く評定されることに象徴的なことです。

では、私たち市民スポーツマンやマスターズ選手ではこのようなことは起こらないのでしょうか?

私たちは当然100mを9秒台で走ったり4回転4回ひねりを実現するような身体能力は持ち合わせていないのですが、自己の能力の限界内で運動を実施することは可能です。山崎らが小学生の短距離疾走動作のトレーニング効果について、小学生はストライドがスタートからどんどん伸びていって「失速」すること、4週間のスプリント改善ドリルの実施によりストライドが抑えられてピッチが向上し、結果として40m走のパフォーマンスが改善されることを報告しました(1998)。実は1991年東京での陸上世界選手権100m決勝のデータでも、最後逆転されたバレル選手はオーバーストライドで減速したのに対しルイス選手はストライドを抑えてピッチを維持して世界新記録を樹立したことが報告されており「絶対値」は異なるものの類似したメカニズムであることが分かりました。

ですから市民スポーツマンであっても、それなりのトレーニングを積むことができれば、ゲーム後半の疲労の進行にも「チェンジ・オブ・ペース」などで適切に対応して「上々のパフォーマンス」を実現することは可能だと思います。単純なロードレースであっても、中盤からストライドを抑えてピッチを上げてペースアップをし、そのことが心理的高揚感(”よ~し、このままいければ久しぶりのベストタイムが出る”・・このプロセスはエネルギー供給系でのグリコーゲン動員力も高まります)を伴って達成感と充実感と幸福感を感じながらゴールすることはできるのだと思います。私たちでも適切なトレーニングさえ実行できれば「心・技・体」の一体化は「それなりに」実現可能だと思うのです。

「運動能力」はあるのだけれど・・

「運動能力」には自信はあるのだけれどボールゲームはいまいち・・というケースは何を意味しているのでしょうか?

これは「運動能力」という概念があいまいな点に起因します。「筋力」や「持久力」といったいわゆる「体力」の概念も定義を明確にして使用しないと「何を現わしている」のかが不明確なのです。

かつてスピードスケート選手の体力測定で、日本代表のジュニア選手の「握力」が低かったのでコーチが「俺より筋力がないのか・・」と握力の強さを示して見せたという笑い話があります。当然その時点で500mや1000mを滑ればジュニア日本代表の方が速いわけですから「握力」の測定に何か意味があるのか・・ということになります。

自転車エルゴメーターを利用して測定される持久力の指標「最大酸素摂取量」も「ペダリング運動」のデータですので、長距離走と自転車ロードレース、長距離スケートやXCスキーとでは「運動形態」が違いますので意味するものも異なります。自転車競技選手の最大酸素摂取量の「絶対値」は高いのですが、長距離ランニングの場合は体重が影響しますので「体重当たりの最大酸素摂取量」(ml/kg/min)の方がランニングのパフォーマンスを反映することとなりますし、「乳酸性作業閾値」といって血中乳酸が4mMol/dl 濃度になる時のランニングスピードの指標の方が20Km走やフルマラソンでのパフォーマンスと相関が高いとのデータもあります。

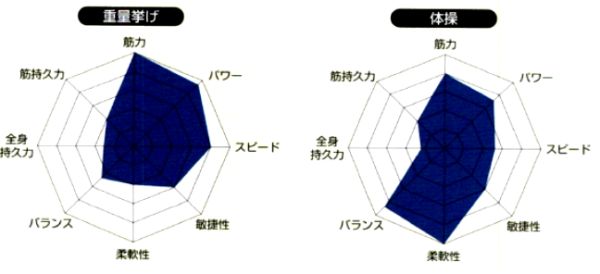

競技種目別の体力要素の特徴を説明するために下図のようなレーダーチャートがよく用いられます。しかし問題は、例えば「筋持久力」をどうやって測定するのかという「測定方法」が実際の「運動形態」と対応してるのかということです。

「30秒間の最大腹筋運動(回数)」も筋持久力の指標とされているのですが脚の筋力発揮の指標ではありません。ペダリング運動やステップ運動などの運動形態の類似した測定方法を採用することが重要で、それでもボールゲームなどの複雑な運動形態の反復がその競技で要求される「筋持久力」を代表できるかどうかは疑問です。

つまり「運動形態」と連動した「運動能力」が重要で、旧ソ連圏のトレーニング理論では「Bio-motor ability」という概念が用いられ、「一般的持久力」と「専門的持久力」、「一般的ジャンプ力」と「専門的ジャンプ力」といった区分が用いられていました。それに対応してトレーニングの「期分け(ピーキング)」の理論が提唱され、シーズン終了からの「移行期」に続く「準備期前半」では一般的能力の改善と向上、「準備期後半」では技術的課題と対応した専門的能力への収斂を経て「試合期」に移行するというシナリオです。

私たちの身体は大変複雑な構造をしていて「自由度」が高いので、幾つかの基本的運動形態(這・歩・走・跳・投・泳など)とその組み合わせで運動司令を出しているようです。つまり「走」という運動形態を構成する運動能力は、ゼロ発進のダッシュ、一定区間を高速で走るスプリント、長距離を相対的に速く走るランニング、ウルトラマラソンや24時間走など長時間での完走を目指すものなど様々なものが求められます。この「基本的運動形態」とそれを支える「一般的運動能力」と「専門的運動能力」との関係をある程度明確にしたうえでトレーニングに取り組むことが重要なようなのです。

「マイペース」は一定ではない?

中~低強度の速度で長時間走り続ける「ディスタンストレーニング」と緩急をつける「インターバルトレーニング」は長距離走の基本練習です。最近では筋で産生される「乳酸の再利用」にかかわってこのインターバルトレーニングの有効性が指摘されています。これは持久力の要求される他の競技にとっても重要な内容で、2018年にNHKで放映された「乳酸パワーで持久力アップ」ではサッカーのサンフレッチェ広島でのトレーニング改善効果が紹介されていました。

ニュージーランドの著名な長距離コーチ・故アーサー・リディアードは週100マイル(160Km)を基本的トレーニングとして位置付けていましたが、毎日24Km走るよりは36Kmと12Kmを組み合わせて走る方がトレーニング効果が高いこと、また、トレーニング効果があるため長期的には同じスピードでの反復はなく基礎スピードを徐々に上げ、有酸素能力のギリギリのレベルで2時間走り切ることの重要性を指摘します(「リディアードのランニング・バイブル」小松美冬訳、大修館書店、1993年)。

反復される筋力発揮では、労作間に完全な休止ではなく他の部位を動かすことでパフォーマンスがより改善するという有名な「セーチェノフの積極的休息」の概念があります。クレストフニコフは「長い単調な運動は中枢神経系に疲労の増大をもたらし、運動感覚は失われる。運動を交替したり、諸運動の相互関係をよくみて、正しい一貫性のある運動を選択することにより、大脳皮質における運動能力の高い水準を確保することができる」(クレストフニコフスポーツの生理学、不昧堂出版、1978年)と指摘しています。

どうやらランニングであっても「同じスピード=同じストライド✕同じピッチ」で走り続けることは中枢性抑制(脳での疲労現象)を引き起こすようです(長距離選手は ”タレる” という表現を使う)。レース中の予想外のペースアップについていけないことは、私たちの自律神経(交感神経)の反応速度とも関係しているようで神経システム上交感神経系が作用して心拍数をあげるために数秒間を要することが指摘されています。一方「そろそろ来るぞ!」と予測をしていた場合には事前対応があるため反応できるようなのです。

単調に思えるランニング動作でも、レース中に腕をまわしたり、急に先頭に立ったり給水の際に瞬間的にピッチを上げたりすることで中枢性抑制を回避しているとも考えることができます。野球の前田健太投手が投球前に行う「マエケン体操」なども、投動作の反復により誘発される中枢性抑制を回避するための対策なのかもしれません。

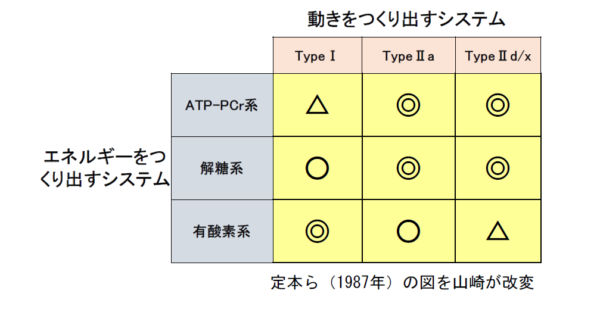

また、私たちのもつ3つのエネルギー供給系と3種類の筋線維から構成される「3×3システム」を考えても、ハイパワー系(クレアチンリン酸系)と超速筋線維系とから構成されるマトリクス(HSF:右上)は中枢性抑制を受けやすいものと考えられます。自転車の速度は、ペダルの重さ(トルク)と回転数(ケイデンス)で決定されていますので、レース中の上り坂では「ギアチェンジ」をして回転数を上げてペダリング負荷を軽減し、解糖系と速筋系から構成されるマトリクス(MF:中中)に主役を移して速度を維持し、その間にHSFマトリクスの中枢性抑制を脱抑制して次のアタックに備えておくといった戦略が求められるようです。東京大学の八田秀雄先生らは、自転車レース中のケイデンスは乳酸性作業閾値で推移しているのではないかとの仮説(日本運動生理学会、2015年)を示されています。

つまり「マイペース」を維持するということは「一定の状況の維持」を意味するものではなく、レースの展開や身体の運動エネルギーの残存状況に対応してピッチやストライド(ペダリング負荷)を変容させて好記録を目指すという高度な戦略を反映しているようなのです。

何時インターバル・トレーニングが始まったの?

最高速度以下で一定の距離を競い合って走るという中長距離走のスタイルはいつから始まったのでしょうか?

立命館大学の岡尾恵一先生は、紀元前772年の古代ギリシャのオリンピア祭では1スタディオン(約191m)を競う競技があったことが記録に残っており、その60年後あたりから2スタディオン走や10往復(3800m)する長距離走も行われていたことを指摘します。18世紀には「賭けレース」として超長距離走が行われるようになり、「マラトンの故事」にならった40Kmを走るマラソン競争は、1896年の第1回近代オリンピックのマラトン~アテネ間で最初に開催されたとのことです。

長距離走が競争として行われるとそのための「トレーニング」が行われるようになります。TVドラマ「いだてん」を見ても1912年のストックホルム五輪に参加した金栗四三さんが様々な工夫をしてトレ―ニングを実践していたことが分かります。最初のトレーニングはレースと同じように長時間かけて長距離を走る「ディスタンス・トレーニング」が行われていました。1936年ベルリン五輪で金メダルを取ったソン・キジョンさんもこの方法を実践していたようです(孫基禎自伝「ああ月桂冠に涙」、講談社:1985年)。1920年頃からフィンランドの長距離王ヌルミ選手が行っていた「ファルトレック・トレーニング」は、郊外の地形を利用して下り坂で急走をし平地で緩走をするもので、チェコのザトペック選手の「インターバル・トレーニング」につながる方法で、現在も重要なトレーニング手段です。

つまり、同じペースで長時間(1時間以上)走り続ける方法とスピードを大きく変えて短時間で反復する方法とが混在しているのです。「レペティション・トレーニング」や「ペース・トレーニング」といってレースで目標とするスピードでレースの1/4程度の距離を十分な休息を挟んで繰り返す方法も実践されています。

面白いのは実際のレースでは一定の「速度✕距離」で行われているのに、それを目指す現在のトレーニング方法は「速度を抑える」か「距離(時間)を抑える」かという矛盾した方法をとっていることです。つまりマラソンを走るために42.195Kmを想定タイムで走り切るという「リアリティ」を重視したトレーニングは生体へのダメージも含め「非現実的」なようなのです。

では何故インターバル・トレーニングのように「強度と時間を変化させる」方法が有効なのでしょうか?

根源的な問題は私たち人類の進化史があるようで、180万年前のご先祖様「ホモ・エレクトス」は、体温調節機能を持たない羚羊類を30Kmにわたって追いかけて体温調節不全(熱中症)を引き起こして仕留めた「持久狩猟」を行っていたことが分かっています。仲間と協働して足跡を確認し、先回りして追いまわして最後にとどめを刺していたのですが、この際に発汗による体温調節機能と動き続ける脚の疲労や痛みを緩和する「エンドルフィン」や「エンドカンナビノイド」という自己生産性鎮痛物質生産性も獲得したようです。当然「一定速度」で追跡していたわけではなく仲間と状況を確認しながら協働して走っていたわけですので、とどめを刺す時は筋出力での最高速度が必要ですがそれ以外ではコミュニケーションの取れる状況(運動強度は高くない)で走っていたものと思われます。

どうやら私たちの身体は運動強度が連続的に変化(アップ&ダウン)する方法により大きく反応するようなので、パフォーマンス改善を目指すトレーニング方法は様々な工夫が求められています。また低強度で長時間走り続けるトレーニングは基本的課題ですので全練習量の2/3を占める必要性が指摘されています。月600Kmを走るとすれば400Kmは「のんびり」走ります。パフォーマンス改善を目指してインターバル・トレーニングなどを300Kmまで増やすと600Kmの「のんびり」走が求められます。エリートランナーが月間走行距離1500Km・・といっても1000Kmは「のんびり」走っているようなのです(ケニアのランナーの練習メニューは若干異なるようです)。

HIT(高強度短時間運動)って何ですか?

最近話題のHIT(またはHIIT:高強度短時間インターバルトレーニング)は、立命館大学の田畑泉先生が提唱して有名になった「タバタ・メソッド」です(田畑先生によると本来は嬬恋高校の入澤孝一先生がスピードスケートのトレーニングとして考案されたものでその後の様々な試行錯誤の中で生まれてきたのだそうです)。

基本は「20秒間の全力運動」+「10秒休息」を1セットで7~8セット反復(4分)するもので、わずか数分の実施で大きなトレーニング効果が得られることで注目されてきました。田畑先生によると「20秒間の全力運動」は最大の持久的能力170%相当(連続実施では50秒が限界)で、疲労困憊まで反復することにより最大酸素摂取量(有酸素系)に対しての有効なトレーニングであるとともに、7~8セット目では最大酸素借(無酸素系)が生じていることから両者に対してのトレーニング効果が認められるとの結論です。ですからこのトレーニング法は、有酸素系と無酸素系の両者が混在する1~2分間で終了するスピードスケートや水泳などの種目で有効なトレーニングであるとしています。

この方法は短時間で効果が得られることから、運動不足が問題となる一般人(生活習慣病や話題の”基礎疾患”の回避に有効)や宇宙飛行士(重力がないため急激に筋委縮が生ずる)へのトレーニングとしても活用されています。労働安全衛生総合研究所・宇宙航空研究開発機構の松尾正明先生は、J-HIIATという運動プロトコールを実施し、週3回8週間の実施で大きなトレーニング効果(最大酸素摂取量の改善)が見られたことを報告しています。

イギリス・ノッティンガム大学のシモンズ先生は、HITとして20秒間の全力自転車こぎ運動を10秒の休憩をはさんで3セット繰り返すプロトコールを週3回4週間(12分間)実施することでインシュリン感受性(耐糖能)の改善がみられ、さらに5週間以上継続することで最大酸素摂取量も向上する可能性を指摘しています(ただし有酸素能力の改善には個人差があり20%の方は改善効果が見られない・・逆に15%の方は劇的に改善するとのデータも報告しています)。

大変魅力的なトレーニング法なのですが、実は「20秒間の全力運動」をどうやって実施するのかは意外と難しいのです。例えば、水泳選手が自転車エルゴメーターを用いても「運動様式」が異なるので効果は限定的かもしれませんし、全力ペダリングが行える自転車エルゴメーターは数十万円(数万円のエルゴメーターでは全力負荷が設定できない)の価格です。更に様々な運動様式での最大酸素摂取量の170%を設定するのは難しく、例えばバーピーステップやその場腿上げ(ステッピング)ではどの位になるのかは不明確です。逆説的に8セットで疲労困憊(ヘロヘロ!)に至るようにトライ&エラーを繰り返して探ってゆくことが必要かもしれませが、疲労感が出るので「手抜き」をしていては効果は限定的です。

ところで「インターバル・トレーニング」という方法は、1952年ヘルシンキ五輪で5000m、10000m、マラソンで金メダルを獲得したザトペック選手のトレーニング法として有名です(400mを緩走:ジョギングでつないで午前50本、午後50本を2週間続ける)。現在の陸上競技のインターバルトレーニングでは、急走期は最大酸素摂取量の80%強度(頑張ればなんとかなるレベル)、緩走期は60%強度(いくらでも走り続けられるレベル)で繰り返すことが推奨されています。また信州大学の能勢博先生らが実践する「インターバル速歩(3分間の速歩と3分間の普通歩きを5セット繰り返す)」の効果も有名です。(続く)

「筋トレ」は何のための筋力アップ?

レジスタンストレーニング(いわゆる筋トレ)は「筋出力アップによるパフォーマンス改善」を課題としています。ところが私たちの身体は大変複雑にできていて「パフォーマンス」はあくまでも「相対的」かつ「総体的」に決定されるようなのです。

脚伸展力は主として大腿前面の大腿四頭筋が活動しますが、大腿四頭筋は膝関節には「伸展」作用をしますが股関節では「屈曲」作用をします。大腿裏側のハムストリングスは、膝関節には「屈曲」作用をし股関節には「伸展」作用をします。そして、あるタイミングでは適度に共同性に収縮して膝関節を「固定」してバネを生み出します。

ですから大腿四頭筋の筋力トレーニングはどの様な動きを目的としてどのような方法(負荷と速度)で実施するのかが重要となってきます。

100m走のような一見単純な課題であっても、「スタート」「加速」「等速維持」「失速回避」という全体の戦略が重要です。実は20世紀の戦略は、60mまでに得られたトップスピードをそれ以降いかに維持するのかという風に理解されていたのですが、どうやらそれではベストタイムが狙えないようなのです。21世紀の100m戦略は70mまで自分の最高速度を出さず(出してしまうのと最後まで持たない)そのまま低下を防ぐ方が結果として最速タイムが出るようなのです。北京の五輪で9秒58の世界新記録で走ったウサイン・ボルト選手の速度曲線を見ると、70mまでで得られた速度の低下を最小限に抑えながらゴールしたようです。つまり後半のランンングスキルは如何に速度低下を防ぐのかが重要な課題となり、筋力は速度低下を防ぐランニングスキルを維持するために発揮されます。100mはスタート競争でも50m競争でもないので最後にベスト記録を残すというのが本来の課題です。

トップクラスのコーチングをされている方はこのことを良く理解されているのですが、「科学的経験論(それなりに勉強をされていてかつご自身の成功体験を持っている?)」に陥りがちな方には全体の戦略やバランスにも注意を払っていただきたいのです。スタートで先行することは決して悪いことではないのですが、それを中心課題とするトレーニングメニューだけでは最速タイムは望めないのかもしれません。自分の武器は ”スタートダッシュ” だ・・といってもその武器を使ってしまったが故に ”最速タイム” が出ない可能性も否定はできないのです。

私たちの研究では、100mを10秒台で走るスプリンターが同一タイムで走っても、日によって疾走速度とストライドとの相関が高いケースもあればピッチとの相関が高いケースもあります。これはその日の身体状況に応じて戦略を変えているようなのです(いわゆる「適応制御」のようなものと考えています)。

短距離選手でも長距離選手でも、跳躍選手でも投てき選手でも「体幹トレーニングの重要性」は指摘されていますがそれをどのように実践してゆくかは選手とコーチの経験と決断にゆだねられているといってもよいのです。

実は「本当に普遍的で確実なトレーニング方法」は存在しないようで、選手個別にフィットさせなくてはいけないようなので、身体状況やパフォーマンスをモニターしながらトレーニング内容を再検討していく必要があるようです。

”キネティック・チェーン” って何ですか?

私たちの身体は、上肢や上肢帯(肩甲骨と鎖骨)、体幹と骨盤、下肢などのセグメントといわれるもので構成されて「全身運動」を実現します。そしてこのセグメントをうまく連動させて動かすことで効果的に力を発揮することができます。カンガルーの連続ジャンプは、接地の直前にふくらはぎの腓腹筋を収縮させてアキレス腱を引き延ばし接地エネルギーをアキレス腱に蓄積させその反動で連続ジャンプを行います。腓腹筋の収縮力でジャンプをしているわけではなく、足首の関節を固定してアキレス腱を伸長させることによって大きな連続跳躍力を発揮しているのです。

実は垂直跳や立幅跳という「ピストン型」のジャンプと足関節と膝関節を固定した「スイング(起こし回転)型」のジャンプとは異なるので、接地時間を短くした ”プライオメトリクス・トレーニング” が有効とされています。

ボート競技でのローイングでは、先ず膝関節を伸ばして座椅子を移動し次いで体幹を後屈させ最後に腕でオールを漕ぐという3段階を連結して力を発揮をします。このような身体セグメントの連続的な使い方を”キネティック・チェーン”といいます。またこの際、セグメント同士の固定や解放のタイミングが重要で、下肢や体幹の動作がまだ主要な段階なのに焦ってオールを引くタイミングを早めてしまうと上手く力が伝わらないのです。

体幹トレーニングの重要性は、このセグメント同士の連結と解放の関係性(タイミングや力の強弱)を改善することが重要なので様々なメニューとその目的を理解したうえで実施することが重要です。先日、NHK:ランスマで紹介された東京国際大学駅伝チームのトレーニングも、13種類の体幹トレーニングや20種類の動きづくりメニュー、その他の様々なドリルもその狙いと効果を意識して実施することの重要性が指摘されていました。

トレーニングの効果を確認するにはビデオ画像を用いることが効果的です。最近のデジタルカメラでは、1/30秒だけではなく、1/120秒や1/1000秒などの高速度再生(スローモーション化)ができるものがあります。また、身体にセットする「ウェアラブル・センサー」も開発されています。ランニング用ではC社とA社が共同開発した9軸加速度センサー(腰部装着型)が、前後動・上下動・左右動・左右回転・前後傾などから接地時間や接地衝撃、減速量と関節の硬さなどのデータを表示しランニングの特徴を示してくれます。疾走速度や疾走動作を意図的に変えるとそれぞれのデータが変化するのが分かります。また歩行解析用のシステムも市販されていますので、自分の動作の情報を得ることができればトレーニングの効果を確認することも可能になります。スポーツ科学者にでもなった気分でチャレンジしてみるのも楽しいと思います。

「体幹トレーニング」は「動きとの連動」が前提?

ここ数年「体幹(コア)トレーニング」の重要性が指摘され、様々なトレーニング法(コアトレーニング、スタビライゼーション、ファンクショナルエクササイズなど)や器具(バランスボールやストレッチポールなど)が紹介されています。

ところで、何故「上肢」や「下肢」ではなく「体幹トレーニング」なのでしょうか?

私たちの身体は骨と骨が関節を介して繋がって、複数の関節をまたいだ筋肉が連動して収縮し必要な「動き」を生みだします。そして全身の関節の「動きの自由度」が大変高くなっていますので、マリオネットのようにバラバラと動かないようにある程度のまとまりを持った「セグメント(上肢とか上肢帯、体幹+骨盤や下肢など)構造」を必要としています。

このセグメントは骨や筋肉の形状や重量によって「動かない人体」での「重心」というものが計算されます。ところが現実に運動を行うと姿勢が変わりますので「合成重心」として計算される重心位置が刻々と変動します。疾走動作のような比較的単純と思われる運動でも動作や姿勢によってこの重心位置が変動しますのでキックで得た力を身体の推進力に変換するため、下肢の状態や骨盤の位置と体幹の姿勢などの「位置調節」をして効率的に疾走速度に変換する必要があります。

この時にお臍の下あたりにあると想定され、キック力を受け取る重心が不安定だと「ロス」が生ずると考えられ、「体幹」を鍛えて重心がフラフラしないようにする方が良い・・というロジックで「体幹トレーニング」が必要ということになるようです。

ところが合成重心は刻々と変動するので「ガチっと固めて」いては対応できないという矛盾が生じます。つまり体幹の安定性は「動的安定性」なのであって、その改善には工夫が必要です。様々な規格のバランスボールは不安定な状況下での姿勢をコントロールする能力を改善するものと考えられています。

バーベルなどのフリーウェイトでの筋力トレーニングでは、「RM」という何回連続して挙上できる重量かが重要な指標となります。ところが1RM(1回しか上げられない最大重量)では「全力」が求められるのですがスポーツの動作としての「全速」にはなり難いのです。

私たちの身体の構造上、最大筋力を発揮すると付随して他の筋(拮抗する筋や協働する筋)の活動も誘発しますので、関節周りでは余分な筋緊張が生じて「全速」を阻害します。ですからパワーアップのためのトレーニングでは3RMとか10RMが用いられます。つまり「全力」≠「全速」なのです。また発揮筋力と収縮速度の関係からも最大筋力の3分の1の際が「最大パワー」が得られることも知られています。

ですから「体幹トレーニング」では、様々な条件下で自分の求める動きとの連動を図るエクササイズを工夫する必要があります。因みに「コアマッスル」と定義される筋群は、腰椎と大腿骨を結ぶ「大腰筋と小腰筋」及び骨盤(腸骨)と大腿骨を結ぶ「腸骨筋」でいずれも股関節で大腿を前方に屈曲する筋群です。(続く)