私たちが、自分の経験したことのない運動をやってみようとするときは一体どうやって実行しているのでしょうか?

1990年代にイタリアのリゾラッティ先生らが発見した「ミラーニューロン」という脳の運動前野というところにある神経細胞があります。これは実験でサル自身が運動を実行する(目の前の餌をとって食べる)ときとサルの目前で実験者が食べ物(偶然ジェラードだったらしい)を食べるときのどちらにも反応する神経細胞で、見えた行為の方向や実験者の手の動きに影響されているようなのです(リゾラッティとシニガリア、ミラーニューロン、紀伊国屋書店、2023年)。

これは俗称「真似っこニューロン」と呼ばれているもので動物や人間の「模倣行動」に関係しているようで、子どもが物真似をしながら様々な行動を学習してゆく基礎とも考えられていますす。そして模倣にも段階があるようで、腕などの形を真似る階層から目標達成の動作レベルでの階層、そして動作の目標を模倣するという階層を経過するようなのです。

バドミントンに例えれば、ラケットの構え方や動かし方の模倣から、ハイクリアの動作の模倣を経て目標である相手コートに深く打ち返す、という段階を経るようです。

更に運動を模倣するだけではなく「予測」を含めて運動を要素に分解し、他の類似の運動とも区別ができてその運動が実行できるようになるようです(松波謙一、運動と脳、サイエンス社、2000年)。また、予想と結果の「ズレ」が少ないことは「報酬予測誤差ゼロ」という中脳からのドーパミン作動性の「報酬系」を活動させいわゆる「強化学習」を成立させてもいるようです(木村實、大脳基底核、NAP、2000年)。

まさに山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、 させてみせ、 ほめてやらねば、人は動かじ。」というお話を思い出しました。

実は人類進化のプロセスで、狩猟活動を行っていた170万年ほど前のホモ・エレクトス段階でのヤリや石器の製作や訓練として行う投擲動作の反復などでもこの「ミラーニューロン」が関与して「強化学習」が背景にあったことも推察(妄想?)されます。祭祀での祈りや踊りもこの「模倣」が背景にあったとすれば宗教的行動や文化的行動や「遊び」の発生にも関連しているのかもしれません。

クロス・トレーニングって何ですか?

「自分の専門以外のトレーニングを行うこと」がクロス・トレーニングの定義です。同一のトレーニングを反復していると使用部位や動作が偏ってしまい、他の部位や動作とのアンバランスが生ずることやスポーツ障害の発生などの弊害を防ぐことができるとの理由です(横浜市スポーツ医科学センター編、スポーツトレーニングの基礎理論、西東社、2016年)。では、球技同士のような組み合わせや全く異なる動きが特徴の種目(水泳長距離などの持久的なものとボールゲームなどのスキル系のもの)の組み合わせの場合はどうなのでしょうか?

例えば、週5日間の専門的トレーニング+1日の完全休養日+1日の専門外トレーニングといった組み合わせが推奨されていますが、外国の選手はシーズン制に応じて複数の種目に取り組んでいるのに対して日本選手は1年中同じ種目のトレーニングを行っていることも指摘されています。

サッカーコーチの植田文也さんは、著書のなかで、いわゆる「1万時間の法則」や「早期専門化」の弊害を指摘し、「早期多様化:アスレチック・スキルズ・モデル(ASM)」のマルチポーツ実践の優位性を主張します。オランダのウォームハウトの研究例から、サッカーのヨハン・クライフは野球を、バスケットボールのマイケル・ジョーダンも野球を、テニスのロジャー・フェデラーはサッカーやスキーや卓球を、スプリンターのウサイン・ボルトはサッカーやクリケットを実施していたことを紹介しています。そして本人たちの「若い頃多様なスポーツ経験をしたことが現在のプレーに役立っている」とのコメントを紹介しています(植田文也、エコロジカル・アプローチ、ソルメディア、2023年)。

実は単純な動作の反復と思われがちな陸上競技のハードル競技であっても、それぞれの時点で「最適なハードリング」が存在します。400mH日本記録保持者の為末大さんは、ハードリングが上手な選手は1台毎に最適な動きをしていて「子どもの頃に河原で石から石へ跳び移る遊びなどを経験していたことが多い」との興味深いコメントを残しています(NHK、ヒューマニエンス 遊び、2023年放映)。

スポーツパフォーマンスを支える「結果の正確性」とそれを保証するための「動作の冗長性」という矛盾した課題を達成するためには長期にわたるトレーニングが必要で、まさに「全面性」と「個別性」、「漸進性」と「反復性」、「意識性」と「感覚性」という原則を「過負荷の原理」に従って継続してゆくことが必要なのだと思います。

エコロジカル・アプローチ?

サッーカーコーチ・植田文也さんの「エコロジカル・アプローチ」(ソル・メディア、2023年)が話題になっています。「新しい学習理論と実践」という内容は、ポルトガルのポルト大学で出会った考え方がルーツにあるようです。

キーワードとしては「制約主導アプローチ」で、「個人制約(構造的と機能的)」「タスク制約」「環境制約(物理的と社会文化的)」という3つのカテゴリーから「知覚-運動カップリング」を改善しようとするものです。そして(1)代表性、(2)タスク単純化、(3)機能的バリアビリティ、(4)制約操作、(5)注意のフォーカス、の5つのプリンシプルを指摘します。分かりやすいものが第4章の「ストリートサッカーは自然な制約主導アプローチである」の内容です。アスファルトや土、芝などのサーフェスの制約、ボールの大きさや重量や弾性、3対3や5対5などのプレーヤー数、参加者の年齢や性別、コートサイズやゴールの形状など様々な「制約」を含むものがストリートサッカーであり、そのなかで子どもたちは様々な身体操作やスキルを獲得してゆく(『型』にはめ込もうとする指導システムでは獲得されない)と指摘します。これはサッカーとフットサルとの関係(”ドナースポーツ”という概念)とも関連するようです。

実は、日本の「学校体育研究同志会」の優れた授業実践の一つに3対2の「じゃまじゃまサッカー」という教材があります。コート中央に「守備専用のじゃまゾーン」があり、そこを3名で連携して突破することで「シュートゾーン」に入れるという教材です。またホッケー教材ではゴールを「ゲート型」にして『縦方向』にセットすると「横方向からの連携してのシュート」が多用されるようになったとの実践報告もあります。また小学生用のバレーボールボールには「4号軽量球」がありますしミニサッカーゲームでは「フットサル用ボール」を使用することでゲーム展開が変わってくることも指摘されています。

視覚情報に関わる「アフォーダンス理論」や東大の多賀厳太郎先生の「神経系-身体系-環境系」との不断のトップダウンとボトムアップの反復が「シナジェティックという新秩序を生み出す」という考え方とも通ずるものがあるように思います。関心ある方はご一読をお勧めいたします。

「全力」と「全速」・・?

「〇✖選手 ”フルスイング” で逆転タイムリースリーベース・・」という表現があります。では、この” フル” は「何がフル」だったのでしょうか?「打った打球速度が最速だったのか?」「バットスイングの速度が最速だった(で、たままたまボールに当たった)のか?」「力の入れ方が”全力”だったのか?」・・と考えるとよくわからないのです。

実は筋力トレーニングには「RM(繰り返し挙上できる最大回数)」というガイドラインがあり「最大筋力発揮時」は1RMとされています。ところが「最大筋力」を発揮しようとすると「他の筋収縮(付随する余分な筋活動)」を誘発して「速度低下」をまねくケースがあるのでトレーニング課題としては3RM(3回繰返せる負荷量)の方が効果的ではないかと考えられています。

私たちは「拮抗筋群」という「屈曲」と「伸展」を交互に繰り返す筋群で効率的な運動遂行を支えています。これは「伸張反射」や「立直り反射」といった生理学的なメカニズムを利用して効率的な運動を実現します。そして走幅跳や走高跳などの踏切動作では「屈曲」と「伸展」の筋群を同時に収縮させて「関節を固定」して”バネ”を生み出します。これは1960年代から「鎖と棒」の理論として理解されてきました。

ところがこの筋収縮の「拮抗性」と「同時性」の関係が破綻するとパフォーマンスが低下することが指摘されています。股関節大腿前面・大腿四頭筋の「伸筋」と「屈筋」の大腿二頭筋(ハムストリングス)の収縮のタイミングが合わないと「失速」するようなのです(NHKミラクルボディ:2008年放映)。番組では2007年大阪での世界陸上100m決勝で、当時世界最速のアサファ・パウエル選手がタイソン・ゲイ選手追いつかれ60m以降失速して逆転されたのが、過剰な意識状態が筋の「共縮」を引き起こしたのではないかと推測しています。実はパウエル選手はその13日後のイタリアの小さな大会の予選で9秒74という驚異的世界新記録を出しているので「フィジカル」の問題ではなく「メンタル」の問題ではないか(周りを気にせずトンネルの中を走っているようないわゆる”ゾーン状態”が必要?)と結論付けていました。

つまり過剰な「全力」では円滑な運動スキルを阻害するので「全速」は出せないのではないのか、それ故に「全速」を出せる練習課題こそが重要だということとなります。

暑い時に走っていると・・

最近の異常な暑さの中で走っている方は大変な苦労をされていることと思います。

いつものコースをいつものペースで走っているのに途中から心拍数が上がってきて下がらなくなる・・という経験はありませんか?

これはCVD(Cardio-Vascular-Drift)という現象と関係があるようです。

暑熱環境下では発汗量が増大して血液の粘度が上昇します。つまり「濃い(重たい)血液」になるので全身に送り出すのに苦労することとなります。そこで一回拍出量を減らして心拍数を増加させる(自転車のギアチェンジのようなイメージ)戦略をとって酸素供給量を確保しているようなのです。また末梢血管も拡張させて血流抵抗を減らしても対応しているようです。(林恵嗣・西谷保:暑熱、寒冷環境、斉藤満編「循環 運動時の調節と適応 Ⅱ」、NAP、2007年)

通常のランニング中にも発生するのですが暑熱環境下では顕著に現れます。重症化すると体調不良を誘発しますので、通常より水分摂取量を増やす必要があるようです。

運動開始前に350~500ccの水分を摂取することが薦められていますが、あまりに暑い時は運動中であっても「経口補水液(ジェリー状のものも含む)」の摂取が有効なこともあります。水分だけの摂取の場合には発汗によるミネラルの損失が補えずに「低ナトリウム血症」を引き起こして痙攣や意識障害を招くことがありますので注意してください。

他のスポーツ活動中であっても心拍数をモニターしていないと気が付かないことがありますので注意が必要です。「なんか変?」と感じたら一旦運動を注視して水分補給を心がけてください。

「直感的予測」と「ヤマをかけること」は違うのですか?

テニスなどのボールゲームでは、相手のショットに対して「素早く」かつ「的確に」対応する必要があります。ネットプレーでは相手方のショットのコースを予測して「絶妙のタイミング」でボレーを決めます。

このように刺激に対して素早く動くことを「反応時間」といいますが、反応時間には「不応期」という概念があって、反応の方向を決めてしまうとそれをリセットするのに時間がかかりますので、相手のショットが始まってからプレーの位置に移動する必要があるのです。しかし、あまりに早いタイミングで移動を始めてしまうと相手がショットのコースを変えてきます。有名な2014年全米オープンでの錦織Vsジョコビッチのプレーでは、ジョコビッチがショットを打つ0.37秒前(その時点でジョコビッチがショットの方向を変えることは不可)に動き出しライジングでクロスショットを打ってポイントを取るシーンがあります(NHK放映、0.37秒の駆け引き~錦織圭 知られざる予測能力、2015年放映)。

いわゆる「ヤマをかける」という表現は「ヤマが外れる」ことも想定しての ”ギャンブル” というニュアンスがあるのですが、「直感的予測」はプレイのストーリーの中での何らかの手掛かりをもとに反応を起こしているようで、おそらく幾つかある選択肢(大脳皮質運動野と小脳外側部から構成されるいわば反応動作のレパートリー)の中からその条件下での最適な「解」を実行しているものと思われます。この時に重要な役割を果たしているのが「大脳基底核」のようで「予測した選択肢との誤差」が少ない(成功する)とドーパミン作動性の「報酬系」が作動して「強化学習」が成立するようなのです。ヤマが外れると「やっぱり違ったか・・!」という反応が起こるのですが「直感的予測」では「あと一歩足りなかった・・!」という「誤差が大きかった」という反応になるようです。

一方、卓球のような高速で連続したラリーの中での場合にはもう少し「即時的」な対応もしているようです。オランダ自由大学のブーツマ先生は、トップクラスの卓球選手のスマッシュ実験のデータから、ボールとの接触直前にラケットの面が減速・変化しており、飛来するボールの「知覚情報」に応じて「制御」している可能性を示唆しています(佐々木正人、アフォーダンス-新しい認知の理論、岩波書店、1994年)。

「動き(スキル)の獲得」が先行する・・?

トレーニングはその種目やポジションの「特異性」に合わせて実施されます。250Kmの自転車ロードレースと42.195Kmのフルマラソンとではともに高い持久力が求められますが、持久的能力の発揮の仕方が異なります(ペダリングとランニング)。ペダリングでは「アンクリング」といって真下ではなくやや前方に踏み込むテクニックが求められますのでサドルの前後位置も調整が必要です。またレース中の回転数(ケイデンス)も90~110回転/分と高いので、通常の自転車エルゴメーターの測定で用いられる60回転/分のプロトコールではレースの状況とも合致していません。筋の「3×3システム」から考えても、60回転/分では速筋線維×ハイパワー系に負担がかかってしまいます。

一方ランニングでも踵から接地する「ヒールストライク型」では推進力にブレーキ要因が発生しますので「フラット型」や「フォアフット型」の接地が有利になりますので「ストライドをやや狭くしてピッチを上げる戦略」をとることでランニングのエネルギー効率が改善されます。最近話題の「カーボンプレート内蔵の厚底シューズ」はこの接地方法のランナーのエネルギー効率(ランニングエコノミー)が高くなることが指摘されています(丹治史弥他、カーボンファイバープレート内蔵厚底ランニングシューズによるランニングエコノミーへの影響、ランニング学研究 Vol.32、2023年)。

つまりトレーニングのプロセスでは「効率的な動き(スキル)の獲得」が先行するのであって、効率の悪い動きのままではトレーニング効果は限定的になってしまいます。また、レースの進捗に伴いエネルギー供給系が「変容(筋疲労の進行だけではなくレース戦略の変更も含む)」してきます。この点で変容したエネルギ供給系の「モード(ハイパワーモードとミドルパワ-モードの比率など)」に応じて運動スキルを変容させて破綻をきたさない戦略が必要になってきます。これがいわゆる「適応制御」としての「巧みさ」です。「いろいろな動きができること」ではなく「状況に応じて適切な動きに切り替え」「破綻をきたさず最適な運動経過を継続する」ことが重要なのです。

この時、脳内での「大脳基底核」の働きが重要であることが指摘されています。複数の動作の選択肢の中から最適な経過を予測して上手く実行した場合にはその「予測誤差」が少ないことが「褒賞系(ドーパミン系)」を作動させるようなのです(強化学習)。まさに「褒めてもらう」ことが直感的な判断を支えているようです。

「ミトコンドリア」が増える?

東京大学の八田秀雄先生は、「乳酸いき値トレーニング」は80%強度より少し高めの運動強度で数分間実施することにより筋線維(特に遅筋線維)内の「ミトコンドリア」が増殖するというトレーニング効果を指摘します(八田英雄、乳酸を使いこなすランニング、大修館書店、2011年)。筋肉は遅筋繊維と速筋線維から構成されている(混在しているが協働で収縮する)ので、速筋線維で生ずる乳酸を遅筋繊維のミトコンドリアがエネルギーに変換するという「乳酸シャトル」という概念です。またミトコンドリアの増加とともに筋の毛細血管網も発達する(運動により血管内皮成長因子などが分泌される)ので「有酸素的能力」が向上します。

また60%強度のランニングは「基本的トレーニング」とされ、全練習量の2/3以上を占める必要性も指摘されています。そしてトレーニングの継続による有酸素的能力の改善に応じて60%強度のランニングスピードは改善されます。最初はキロ8分であったものがキロ7分になりキロ6分になっていきます。ですからキロ8分のままでトレーニングをしていては身体機能は改善されないこととなり60%強度での「心拍数トレーニング」を行うことが重要です。また日によって体調は異なりますので心拍数と「自覚的運動強度(ボルグスケール)」からその日のランニングスピード(運動強度)を決定することが重要です。

有名な立命館大学の田畑泉先生の「タバタメソッド」は最大酸素摂取量の170%強度の運動を20秒間継続し10秒間の休息を挟み6~8セット実施する短期間高強度インターバルトレーニング(HIIT)で、週2回のトレーニングで最大酸素摂取能力と最大酸素借(いわゆる無酸素的能力)の両者の改善を図るものです。カルボーネン法で計算すると心拍数が250拍/分を優に超えてしましますので経験的に6~8セットで「疲労困憊に至る」運動強度と運動方法(動作)を決定します(田畑泉、世界標準の科学的トレーニング、講談社、2022年)。この際「どのような運動方法(動作)」を選択するのかということが重要です。トレーニングには「特異性」と「一般性」という概念があり、トレーニングは個別の条件下で実施され特異的(自転車ロードレースなのかマラソンなのか)に形成されるのですが有酸素的能力は「一般的能力」として測定されます。しかし自転車競技選手は「自転車エルゴメーター」でマラソンランナーは「トレッドミル(ランニングベルト)」で測定する方が妥当性が高くなります。

「乳酸いき値トレーニング」って何ですか?

最近話題の「乳酸いき値トレーニング」は、持久的トレーニングの運動強度の指針となるもので最大の持久的能力に対する%で示されます。低強度運動継続時のエネルギー源は「遊離脂肪酸(FFA)」が主要で細胞内のミトコンドリアで「有酸素的」に生成されます。そして運動強度が上昇するにつれて追加のエネルギー生産システムが必要となり「糖(筋グリコ-ゲン)」が利用されます。この際にピルビン酸が先ずつくられると考えられておりこのピルビン酸もミトコンドリアで有酸素的に処理されます。ところが運動強度が高い場合にはこのプロセスだけでは処理しきれずに「乳酸」が生成されます。このプロセスは同時並行的に進行しているので、結果的に運動強度が上がるとピルビン酸が処理しきれずに血中乳酸濃度が上昇してきます。

この血中乳酸濃度は、自覚的には「きつい」という感覚を生じさせますのでスウェーデンの著名な生理学者・ボルグ先生は、「最高に楽」から「最高にきつい」に至る6~20段階の「自覚的運動強度(ボルグスケール)」というものを提唱しています。またこの数字は運動時心拍数のおよそ1/10であることも指摘されています。

段階的に運動強度を上げてゆくと血中乳酸濃度も上昇するのですが、最大の60%強度あたりで乳酸値の増加曲線がやや急になり80%強度を超えるとさらに急激に増加するといわれています。そして80%強度を超えると乳酸をエネルギーに変換する処理が間に合わなくなりそのまま継続するのは「無理」という感覚が生じますので80%を「乳酸いき値」と定義します(血中乳酸濃度では4ミリモル/L)。

ただ腕時計型の心拍系では運動実施時の血中乳酸濃度を測ることはできませんので、80%強度と推定される心拍数を個人別に推定して表示しますが、この時問題となるのが心拍数の個人差です。基準となるものは「安静時心拍数」と「運動時心拍数」と「最高心拍数」なのですがこの「最高心拍数」が個人の年齢やトレーニング経験によって大きく異なっていることが知られています。

有名な方法は「カルボーネン法」といって最高心拍数を「220-年齢」と推定します。そして安静時心拍数と運動時心拍数との関係から、推定最高心拍数―安静時心拍数を100%として、60%強度や80%強度を計算します。40歳の方で安静時心拍数が60拍/分であれば、80%強度は((220―40:推定最高心拍数)-60:上昇キャパシティ)×80%)=96拍/分に安静時心拍数を加えた156拍/分となります。30歳で安静時心拍数が55拍/分であれば、60%強度は((220-30)-55)×60%=81拍+安静時心拍55で136拍/分です。

ですから厳密に最高心拍数を推定するためには「ビルドアップ法」といって運動強度を段階的に上げていった最高心拍数やレースでのラストスパート時の心拍数を記録したりすることで補正することが必要となります(血中乳酸を測定してもらって4ミリモル強度を推定する方法もあります)。

走っている最中に ”カクッ” と力が抜けるのですが?

市民ランナーの方から「走っていて ”カクッ” と脚の力が抜けて転びそうになるのですが・・?」という質問を受けます。私も先日10Kmランニング中に足関節で2~3回経験しました。変な痛みを感じだした途端に ”カクッ” と力が抜けます。

2017年の第29回ランニング学会でも筑波大学の黒坂先生たちが「長距離ランナーにおける突発的な下肢の機能不全~いわゆる「脚抜け症状」について~」で、支持脚の股関節に関わる中殿筋や内転筋で筋活動の低下がみられたことを報告し、閉鎖神経や坐骨神経が関与している可能性を報告しています。

私の個人的見解ですが、これには「折り畳み反射」の発生による「伸展反射(支持脚の保持)」の抑制が関わっているのではないかと思うのです(下図)。

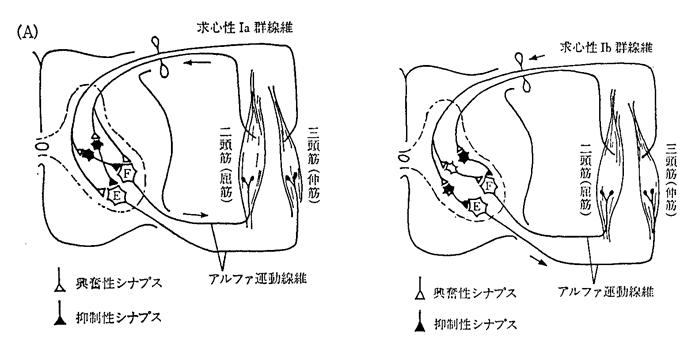

左はいわゆる「伸張反射」で、二頭筋(力こぶの筋)が瞬間的に引っ張られると「筋紡錘」というセンサーからの求心性Ⅰa群線維が脊髄に信号を送り、二頭筋の急速な屈曲と三頭筋の伸展の抑制を引き起こして筋長を維持します。下肢では大腿四頭筋の伸展とハムストリングスの抑制を引き起こして支持脚を支えます。

ところが「折り畳み反射」ではより骨の付着部に近い「腱紡錘」センサーからの求心性Ⅰb群線維が脊髄に信号を送ります。腱紡錘が伸展されるということは筋が伸びきっていて筋断裂の恐れが高くなるので二頭筋の「伸張反射」を抑制して三頭筋の伸展を誘発します(格闘技などでの関節固め技もこのメカニズム?)。下肢で起これば支持動作の抑制を誘発して ”カクッ” と力が抜ける可能性が高くなります。

走行距離が長くなって脚筋の疲労が進行すると筋長の短縮が起こります。筋長が短縮するということは「腱紡錘」からのⅠb群線維の入力が増加する可能性が高くそのことが「折り畳み反射」を誘発し「伸張反射による姿勢維持」を抑制しているのではないのかと考えています。これを予防するためにはストレッチングやマッサージなどで内転筋やハムストリングスの筋長を回復させることが重要となるように思います。