持久系種目のトレーニングでは、ほぼ同一の動きを長時間反復しているので他の運動経験が不足して、そのことが動きの「冗長度」の獲得を阻害しているのではないか?・・と考えられています。しかし、実際の持久系のトレーニングでは実に多彩な方法が取り入れられています。

基本的には4つのタイプがあり、①低強度で長時間行うディスタンス・トレーニング、②中強度で短い休息を挟んで反復するインターバル・トレーニング、③レースよりも高い強度で十分な休息を挟んで繰り返すペース・トレーニング、④高強度短時間運動を繰り返すアネロビックインターバル・トレーニング(最近注目されている「高強度短時間インターバル・トレーニング」)、と分類されています。基本的には3分の2が①のディスタンストレーニングで、残り3分の1を種目の条件に応じて配分します。また1920年代、フィンランド発祥の長距離王・ヌルミ選手が行っていた山野の起伏を利用する「ファルトレック・トレーニング」は様々な条件下でのランニングを実施する優れたトレーニングメソッドとして実施されています。

最近注目の東京国際大学駅伝チームでは、練習前に体幹トレーニングや厚底シューズに対応するスキルを獲得するためのドリルやプライオメトリクス・ジャンプなどを取り入れていることが紹介されていました(NHK:ランスマ、2022年放映)。また「クロス・トレーニング」といって、ランニングと自転車や水泳のトレーニングを組み合わせる方法や協応性を改善する「コーディネーション・トレーニング」の有効性も指摘されています。

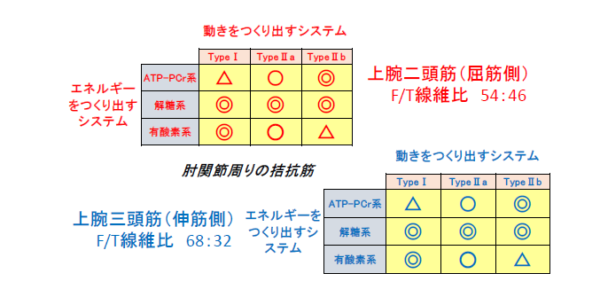

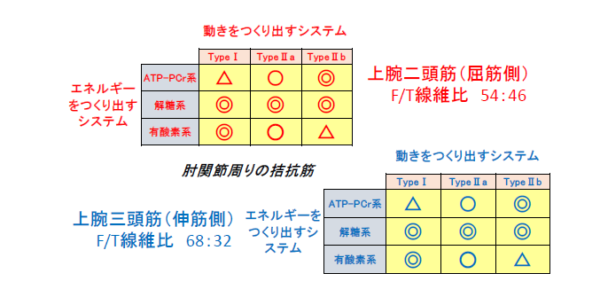

私たちの運動を実現している筋肉は、遅筋系筋線維と2つの速筋系筋線維が動きをつくり出し、筋内のハイパワー(クレアチンリン酸系)・ミドルパワー(解糖系)・ローパワー(有酸素系)システムが課題に応じてエネルギーをつくり出す「3×3システム」として機能しています。ハイパワー系✕TypeⅡb のマトリクスだけに頼ったスキルで運動を継続していては「中枢性抑制」を伴って破綻をきたしますので、適切にマトリクスを切り替えて対応(運動スキル・・例えばピッチ走法への切り替えやチェンジ・オブ・ペースなど)する必要があります。動きをつくり出すシステムは神経系の働きを伴いますので「運動経験の豊富」な持久力トレーニングの実施が求められているのです。

かつて私の研究室の学生さんが「先生、女子の長距離水泳選手ってドンくさいんですよ・・!?」と嘆いていました。どうやら器用に動くことが不得意なようなのです。これはランニングなどの長距離種目でも同じような傾向があるように考えられています(当然例外もあり)。

これは持久系競技の選手では運動に関わる筋の「遅筋系筋線維」が多いためすばやく動くことが不得意なのでは・・と考えられてきました。確かに遅筋系筋線維は「神経支配比」という1本の運動神経が支配する筋線維数が多く微妙な調整は苦手です(速筋系筋線維はこの神経支配比が少なく微妙に調整することが可能です)。

1960年頃から研究されている筋生理学のデータでは、脚筋の速筋:遅筋の比率は、短距離選手では75%が速筋系であるのに対してマラソンランナーでは80%が遅筋系であることが知られています。ですから遅筋系筋線維の多い選手ではすばやく器用に動く速筋系筋線維が少ないので持久系競技種目を選択すると考えられてきました。

しかし、運動にかかわる全身の筋肉は数多く、速筋系筋線維と遅筋系筋線維の比率も筋によって異なりかつ個人差もあります。また100%遅筋系線維という筋肉はありません(例外的に「ヒラメ筋」という足首の関節だけを動かして体重を支え続けている筋だけは90%ほどが遅筋線維で個人差も少ない)。

また近年、ランニングでは発揮されたエネルギーを疾走速度に変換する「ランニング効率」の重要性が指摘され、ケニアの優れたランナーではランニング効率が数%高いこと(NHKスペシャル取材班、42.195Kmの科学、2013年、角川書店)と筋線維組成にかかわる遺伝子ACTN3の持久性競技に有利とされるTT型が少ないことも指摘されています(善家賢、金メダル遺伝子を探せ、2010年、角川書店)。つまり長距離ランニングの効率を維持するためには「器用な速筋群が必要」ということとなります。

東大の野崎大地先生は、股関節と膝関節の動きに関与する筋群がそれぞれの固有の運動方向だけではなく協同して運動の「至適方向」を決定していることを指摘しています(野崎大地、骨格筋の冗長性:体育の科学 第64巻11号、2014年)。つまり幾つかの筋群を共同させて動かすことでその時点で最適な動きを生み出しているようで、この際2種類ある速筋系筋線維のなかで大きな張力を短時間発揮するTypeⅡb(いわゆる ”スーパー速筋” )が至適運動方向決定に重要な役割を果たしているようなのです。質量のある下肢部を運動開始にあたって瞬間的に適切な運動方向にガイドすることはいわゆる「初動負荷理論(ワールドウィング・小山裕史先生)」にも通ずるものです。

どの筋にも速筋線維と遅筋線維は存在しているわけですので短距離種目であれ長距離種目であれ「いかにうまく動かすのか」という「運動スキル」の発揮は重要です。実は持久系の種目ではトレーニングの大半を「一定の動き」で反復していますのでこの「冗長度」のトレーニング時間が相対的に少なくなり「私器用じゃないの・・!?」という嘆きに繋がっているようなのです。

2019年・ハーバード大学の研究グループが、ボストンマラソン完走者のパフォーマンスと腸内細菌との関係を分析し、「ベイオネラ菌」という腸内細菌が運動によって生成された乳酸を「プロピオン酸」に変換(エサとして処理)しそれが肝臓に運ばれて有酸素エネルギーとして再利用される可能性を指摘し、マウスを使った実験では有酸素能力が13%改善されるとのデータも示されました。2020年・慶應大学の福田真嗣先生は、腸内細菌が作る短鎖脂肪酸が持久力を向上させ、タイムの良い選手ほどその腸内細菌が多い可能性を報告しています。また運動習慣により腸内細菌叢のバランスが変化すること、多様性の高い腸内細菌叢を保有しアミノ酸合成や炭水化物代謝の経路や短鎖脂肪酸の濃度が高いことを指摘します(福田真嗣編、腸内細菌叢、羊土社、2019年)。

有名な「乳酸シャトル」は筋肉内で速筋線維で生成した乳酸を、そのまま混在しているミトコンドリアの豊富な遅筋線維がエネルギーに変換するものですが、これは乳酸が腸に送られ、腸内細菌が短鎖脂肪酸に変換して肝臓に戻すという少しスパンの長いプロセスとなります。

特定の腸内細菌がアレルギーの発症や免疫細胞の暴走を抑制することは以前から知られていました(NHK:新人体_腸が免疫のカギだった・2018年放映)が、パフォーマンスとの関係も最近多く指摘されてきています。これは、遺伝子解析のコラムでも触れた「次世代シークエンサー」の登場が大きなインパクトとなっています。従来の腸内細菌の研究方法は便のサンプルを培養して分析していたのですが、今は便から直接DNAを取り出します(時間をおいてサンプリングをすると情報が失われたり変性したりする)。

順天堂大学病院では重篤な「潰瘍性大腸炎」の治療に、好ましくない腸内細菌叢を抗生物質で除去してから他人からの「便移植」で対応する方法を行っています(順天堂大学・石川大先生)。面白いことに移植対象者は年の離れた親子ではなく兄弟などの親族の方が好結果が得られているとのことです(NHK:ヒューマニエンス_腸内細菌・2022年放映)。

ただあくまでも大腸炎治療のための医療措置なので、便移植療法でパフォーマンスを改善するようなことはあり得ません。やはりトレーニング方法や食事内容の改善(食物繊維や乳酸菌等の意図的摂取)で対応してゆくこととなります。