「運動能力」には自信はあるのだけれどボールゲームはいまいち・・というケースは何を意味しているのでしょうか?

これは「運動能力」という概念があいまいな点に起因します。「筋力」や「持久力」といったいわゆる「体力」の概念も定義を明確にして使用しないと「何を現わしている」のかが不明確なのです。

かつてスピードスケート選手の体力測定で、日本代表のジュニア選手の「握力」が低かったのでコーチが「俺より筋力がないのか・・」と握力の強さを示して見せたという笑い話があります。当然その時点で500mや1000mを滑ればジュニア日本代表の方が速いわけですから「握力」の測定に何か意味があるのか・・ということになります。

自転車エルゴメーターを利用して測定される持久力の指標「最大酸素摂取量」も「ペダリング運動」のデータですので、長距離走と自転車ロードレース、長距離スケートやXCスキーとでは「運動形態」が違いますので意味するものも異なります。自転車競技選手の最大酸素摂取量の「絶対値」は高いのですが、長距離ランニングの場合は体重が影響しますので「体重当たりの最大酸素摂取量」(ml/kg/min)の方がランニングのパフォーマンスを反映することとなりますし、「乳酸性作業閾値」といって血中乳酸が4mMol/dl 濃度になる時のランニングスピードの指標の方が20Km走やフルマラソンでのパフォーマンスと相関が高いとのデータもあります。

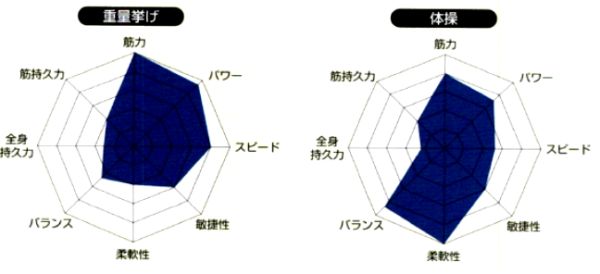

競技種目別の体力要素の特徴を説明するために下図のようなレーダーチャートがよく用いられます。しかし問題は、例えば「筋持久力」をどうやって測定するのかという「測定方法」が実際の「運動形態」と対応してるのかということです。

「30秒間の最大腹筋運動(回数)」も筋持久力の指標とされているのですが脚の筋力発揮の指標ではありません。ペダリング運動やステップ運動などの運動形態の類似した測定方法を採用することが重要で、それでもボールゲームなどの複雑な運動形態の反復がその競技で要求される「筋持久力」を代表できるかどうかは疑問です。

つまり「運動形態」と連動した「運動能力」が重要で、旧ソ連圏のトレーニング理論では「Bio-motor ability」という概念が用いられ、「一般的持久力」と「専門的持久力」、「一般的ジャンプ力」と「専門的ジャンプ力」といった区分が用いられていました。それに対応してトレーニングの「期分け(ピーキング)」の理論が提唱され、シーズン終了からの「移行期」に続く「準備期前半」では一般的能力の改善と向上、「準備期後半」では技術的課題と対応した専門的能力への収斂を経て「試合期」に移行するというシナリオです。

私たちの身体は大変複雑な構造をしていて「自由度」が高いので、幾つかの基本的運動形態(這・歩・走・跳・投・泳など)とその組み合わせで運動司令を出しているようです。つまり「走」という運動形態を構成する運動能力は、ゼロ発進のダッシュ、一定区間を高速で走るスプリント、長距離を相対的に速く走るランニング、ウルトラマラソンや24時間走など長時間での完走を目指すものなど様々なものが求められます。この「基本的運動形態」とそれを支える「一般的運動能力」と「専門的運動能力」との関係をある程度明確にしたうえでトレーニングに取り組むことが重要なようなのです。