2022年9月に行われた第77回日本体力医学会で「運動が多臓器に誘導する多彩なエピジェネティクス調整機構」というシンポジウムがありました。エピジェネティクスというのはいわゆる「遺伝子スイッチ」として遺伝子の発現を調整するもので「後成遺伝学」という新しい研究分野です。1600組の遺伝子的にほぼ等しい「一卵性双生児」の一人がガンになる原因は遺伝子由来は8%ほどで、他は遺伝子に影響を与える何らかの要因の「引き金がひかれたこと」によること、スウェーデンでのメタボリックシンドロームが原因とみられる死亡例が高かった村では「祖父の代での大豊作」が遺伝子スイッチをオンにして平均して15年ほど寿命が短かったという報告もあります(NHKスペシャル「人体」取材班、遺伝子、医学書院、2020年)。

このエピジェネティクスを引き起こすメカニズムは、「メチル化」といって遺伝子を ”くちゃくちゃ” にして転写を進めたり阻害したりするものと、4個の「ヒストン」というたんぱく質に2重のDNAが巻き付いた(八畳体)「クロマチン」というビーズ状の構造が転写可能と転写抑制とを装飾していると考えられています(佐々木裕之、エピジェネティクス入門、岩波書店、2005年)。

そして、どうやらこのメカニズムが ”過去の経験” を反映しているようで、体力医学会のシンポジウムでは、高校時代の運動経験がその後の再トレーニングにおいても機能の改善に影響を与えているようで、クロマチンの4つのたんぱく(H2A/H2B/H3/H4)が過去の運動経験時に「入れ替わって再合成(ヒストン置換)」されたもの(運動誘発性の装飾)が長期にわたって転写されている(順天堂大学・吉岡松本利典先生/松本大学・河野史倫先生)ようなのです。これは「トレーニングの中断と再開」や「怪我からのリハビリテーション」などにもかかわるメカニズムのようで、さらに運動実施による脳由来神経成長因子(BDNF)の発現により、脳の運動野や認知症に関わる海馬の不安関連遺伝子の変化にも影響を与え(北海道大学・前島洋先生)ており、更に妊娠期の運動が子の肥満予防効果を規定するとの報告もありました(東北大学・楠山譲三先生)。

つまり「じじ・ばばの経験は孫にも伝わっている」?(続く)

”歌舞音曲のたぐい” で・・

身体運動と音楽との関係は、おそらく数万年以上前のホモ・サピエンスの人類史にまでさかのぼれるようです。オックスフォード大学のダンバー博士は、ヨーロッパの洞窟遺跡での原始的な宗教的祭祀で、壁画の前でシャーマンが踊り、骨のフルートのような楽器を奏でて参加者が踊りを始めるというシナリオを提起しています。ホモ・サピエンスレベルではこのような「笛」を使っていたことは指摘されていて、同時代にヨーロッパで共生していたネアンデルタール人では原始的な宗教行為は存在するものの楽器のような「シンボル的な道具(貝殻のペンダントは残っていたようです)」は発見されていないようです。(NHKスペシャル「人類誕生」制作班、大逆転!奇跡の人類史、NHK出版、2018年)

ホモ・サピエンスでの大人数集団レベルでの社会共同性は、ネアンデルタール人の家族レベルの集団性を越えて石器の進化や道具の革新をもたらしたことはよく知られています。「大人数レベルでの集団性」を維持するためには原始的な宗教性が必要であり、かつシンボルの異なる宗教的集団間での「争い」や「調停」と「和解」をもたらすためには「祭祀」が必要であったようです。1万2千年前の有名なトルコのギュベックリ・テぺ遺跡では、シンボルの異なる集団がそれぞれの象徴の場を作るとともに、どうやら御馳走のパンやビールなどを飲食しながら交流(調停と和解)をしていたことが指摘されています。(NHKスペシャル取材班、ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか、角川書店、2012年)

祭祀に関わり「踊りの起源」と解釈される身体運動様式の定義はなかなか難しく、多くの解釈が存在するようです。総合地球環境科学研究所の前京都大学総長・山極壽一先生(ゴリラ博士として有名)は、人類の進化のプロセスで身体の同調・共鳴を通じて心を一つにすることがダンスや音楽によって高められ、一体となって危険や恐怖を乗り越えていた可能性を指摘します。また、東京大学の岡ノ谷一夫先生は、人類の直立二足歩行や走行といった不安定な自由度が踊りという行為を可能にした(逆説的に?)のではないかとし、社会共同体を支えた ”まねっこ” の「ミラーニューロン」が関与している可能性を指摘します。さらにサバンナでの集団での行為(踊り)によって危険動物を遠ざけ安全を確保していたのではないか、そして言葉の発生にも関与していたのではないかと推論しています。(NHK、ヒューマニエンス:ダンス、2022年放映)

つまり ”歌舞音曲のたぐい” は人類の進化を支える大変に重要な要因であったようで、 ”思わず踊りだしてしまう” ことは決して不謹慎なことではないようなのです。

運動実施と音楽聴取の効用

ランニングやウォーミングアップを行いながらヘッドホンから音楽を聴いているシーンをよく見かけますし、それぞれに ”テーマ曲” もあるようです。フィギュアスケートでは、演技と音楽とのハーモニーが大変印象的で、演技後半の疲労感のある局面でのダイナミックな演技とマッチした曲想は観客をも巻き込んでしまいます。

ところが音楽とパフォーマンスとの関係についてのある程度客観的な「効用」を探るということになると途端に困難なテーマとなります。

リズミカルに反復される運動実施の場合には、電子メトロノームなどを用いてリズムやテンポといった時間的要素をサポートしてパフォーマンスとの関係を検討することができます。ところが「音楽」として、メロディーや歌詞(リリック)が加わってくると個人やチームの体験や感情という側面が加わってくるためいわゆる「情動反応」が関与してきます。

「情動反応」は、「大脳辺縁系」が関与しており、意欲に関わる「帯状回皮質」やストレス反応での非常事態スイッチ「扁桃体」、記憶に関与する「海馬」などから構成されており、「緊急事態」では扁桃体が視床下部に働きかけて副腎皮質からストレスホルモンを分泌して血糖値や血圧・心拍数を上昇させ、「幸福感」を感じているときは帯状回が働いて扁桃体の活動を抑制していると考えられています。(工藤佳久、脳神経科学~やっぱり脳はとてもすごいのだ、羊土社、2019年)

疲労感や倦怠感を感じているときに「行進曲」を聞くと交感神経系が活性化して、肝臓からのグリコーゲン(糖)放出を促しエネルギー供給系を活性化しパフォーマンスを高めることも昔からよく指摘されています。数多く存在する「行進曲」や「戦いの踊り」は、身体活動を通しての「闘う行為」への一体感を醸成して攻撃性に関わる血中テストステロン値を高めると考えられています(武器を所持するとテストステロン値が上昇するとの研究報告もある)。

ところが人間のテストステロンは、単に攻撃性に関係しているだけではなく ”他人のために一肌脱ぐ” といった ”気前の良さ” や ”不公正さへの懲罰” にも関連して極めて複雑な振る舞いをしていることが報告されています。(NHKBS1:テストステロンの真実、2019年放映)

ラグビー・ニュージーランドのオールブラックスの有名な ”ハカ” は、自チームと観客を奮い立たせるだけではなく相手への「敬意」や「感謝」を含むものと解釈されていることから多くのファンに受け入れられているようです。伝統ある音楽や踊りといった要素であっても、パフォーマンスとどう関わりどんな「効用」を持つのかは大変に複雑なように思いますす。おそらく現在のウクライナ代表のスポーツ選手たちは、母国の歌を聴くことによって自分のプレイを母国の人々への励ましとして示したいという高い意識があり、その意味で極めて高いパフォーマンスを実現しているのではないかと思うのです。(つづく)

「ファンクショナルトレーニング」って何ですか?

最近「ファンクショナルトレーニング」や「コンテクスチュアルトレーニング」という用語をよく聞きます。

「ファンクショナルトレーニング」は個別の筋の収縮ではなく、ひと纏まりの筋-関節から構成される全身運動を基本とする方法で、スタビリティボールやラダーを用いたトレーニングが知られており、自体重を負荷として競技で必要とする体勢などスポーツの特異性を理解した上での様々なプログラムが紹介されています。(M.ボイル、ファンクショナルトレーニング、大修館書店、2007年)

「コンテクスチュアルトレーニング」の原題は ”Strength Training and Coordination”ですが、”Contextual”は「文脈上の前後関係」ですので、個々の要素による「還元主義」ではなく、スポーツにおける運動学的な「複雑系」を前提とし、ストレングスエクササイズからスポーツ動作への転移での運動感覚の同一性を指摘します。(F.ボッシュ、コンテクスチュアルトレーニングー運動学習・運動制御理論に基づくトレーニングとリハビリテーション-、大修館書店、2020年)

東京大学名誉教授の小林寛道先生は、動作の質を高める「認知動作型QOMトレーニング」による動作を学習するトレーニングマシンを開発し、有名な「スプリントトレーニングマシン」「アニマルウォーキングマシン」「車軸移動式パワーバイク」などを用いたトレーニングの有効性を示しています。(小林寛道、健康寿命を延ばす認知動作型QOMトレーニング、大修館書店、2013年)

いずれの方法も、個々の筋や限定的・要素的な動作ではなく、多関節をまたぐ全身的で一連の動作を課題としている点が特徴です。認知動作型QOMは、様々な動作の特徴を抽出したマシンを用います(近く:首都圏に「十坪ジム」というところがあれば体験できます)。ファンクショナルトレーニングもコンテクスチュアルトレーニングも、基本は自体重を負荷とした全身運動で、負荷としてダンベルやバーベルも用います。かつてハンマー投の室伏選手の行っていた様々な「不思議なトレーニング」も、スポーツ動作の特異性やそれによる過度で偏った身体の負担の軽減と改善をはかるという意味での理学療法士(PT)などのリハビリテーションとも通ずるものと思われます。

ボイル先生は「自動車でいえば馬力を高めるというよりも、燃費を改善するという考え方でトレーニングをとらえてみる」とし「トレーニングが理にかなっていることが重要であり、よってコーチは選手にとって理にかなったトレーニングを作成しなくてはならない」と大変印象的なコメントを残しています。

” スピードが足りない・・・!”

ボールゲームでドリブルする相手についていけない・・もっとスピードがあったら!と感じている方もいるかもしれません。ところが陸上短距離選手がラグビーチームに駆り出されて持ち前のスピードで相手を抜き去ろうと思ったがタックルで止められてしまった・・あれ?

実はスピードには「SAQ」という概念があります。「S」は一定区間を走り抜ける「速さ(Speed)」です。「A」は切り返しなどで相手を翻弄する「敏捷性(Agility)」、「Q」はネットプレイやゴールキーパーなどの反応の「迅速さ(Quickness)」です。それぞれ、助走付きの20mタイム、Tの字走のタイム、刺激に対する反応動作時間などなど様々な方法で測定され、そのプレーヤーの適性を判断します。ボールを前線に運ぶバックスではSpeedが、ゴール前でボールをもらって相手を抜き去ってシュートを狙うフォワードにはAgilityが、相手のシュートにすばやく対応するゴールキーパーにはQuicknessが求められます。さらに対人競技では相手方の運動方向への予測をも含む対応が求められ、当然そのトレーニング法も、該当する種目で求められるSAQの持つ「特異性」を認識して実施されます。これらはいわば「専門的能力」と規定されますので、例えば50mダッシュの反復だけでは改善されません。球技で必要とされる「スピード」と「スタミナ」も、1000m走のインターバルトレーニングだけでは改善されませんが、一方で60分のゆっくりジョギングなどは「一般的能力」としての有酸素持久力の改善には必要なメニューです。

怪我で休養していて復帰した際に、2時間の練習メニューは何とかこなせるのだけれど自分のポジションの課題にはついていけない・・というのはこの「一般的能力」と「専門的能力」との関係を示しています。

トレーニング計画では「期分け(Periodisation)」といって、準備期では一般的能力の改善を図り、試合期に向けて練習量を減らして技術課題の質を向上させて専門的能力の向上を目指します。また、目的とする試合の日程に合わせて2週間単位での練習の質と量をコントロールするスケジュールも求められます。成長期の子どもであれば「練習やって食って寝る」ことで自然成長を促すことができますが、ベテランアスリートになればなるほどトレーニングの質と量、一般的能力と専門的能力の関係、疲労の回復やリハビリテーションなどをも視野に入れたいわゆる「ファンクショナルトレーニング(ボイル)」や「コンテクスチュアルトレーニング(ボッシュ)」などが重要になってくるのです。

遺伝子と腸内細菌叢は関連して変化する?

ロンドン大学のT.スペクター先生は、健康に関わる双子研究の第一人者です。最近の著書で、肥満や糖尿病といった私たち人類にとっての「時限爆弾」が、巷で様々な問題を引き起こしている「非科学的ダイエット」によって更に深刻化していることを指摘しています(ダイエットの科学、白揚社、2017年)。そして、「ジャンクフード」や「トランス脂肪酸」などが引き起こす健康障害は明確であるのに対して、いわゆる「健康によい」とされる様々な食品の効用が、地域と個人によって異なることを指摘します。確かにイヌイットの人たちのアザラシ肉や内臓、脂肪など動物由来96%のカロリー摂取であるのに対してペルー高地ケチャの人たちは植物由来95%のカロリー摂取であり、タンザニアのハッザの人たちは野生動物の肉とハチミツ、ベリーや塊茎が主食で、ケニアのマサイの人たちは肉と牛乳の大量摂取と少量の野菜、アマゾンのヤノマミの人たちは加熱調理したバナナやキャッサバの主食に野菜、果物、昆虫とわずかな野生動物の肉、というそれぞれが地域特有の「メニュー」でそれなりの健康を維持しています。実はこのことが根拠の乏しい様々な「○×ダイエット法」が横行する背景でもあります。

有名な旧ソ連のメチニコフ博士のコーカサス地方の長寿研究では、牛由来とされる「腸内細菌叢」が、長い歴史の中で営々と築き上げてきた食生活と生活習慣とに関連してヨーグルトなどの乳製品を「餌」として好ましい腸内環境を生みだし長寿を支えているものと考えられています。健康的とされる「地中海料理」もイギリスの人たちへの貢献度は限定的であることも象徴的です。いわゆる「腸内細菌叢」が地域特有の食メニューから必要な栄養素とメッセージ物質をつくり出していることは間違いのないことのようで、この「腸内細菌叢の多様性」が失われると潰瘍性大腸炎や免疫細胞の暴走をまねくことも指摘されています(NHK:ヒューマニエンス 腸内細菌、2021年放映)。

このように長期にわたる食習慣に対応して私たちの腸内細菌叢は、集団的にも個人的にも変容してきたようで、様々な機能を発現する遺伝子スイッチの発現にも関連しているようです。最近「エピジェネティックス」といって各種遺伝子スイッチの「後天的なオン=オフ」を変化させて遺伝子を変化させる働きがあることが指摘されてきています。国立遺伝学研究所の佐々木裕之先生は、いわば「獲得形質が遺伝する?」との仮説との関連を指摘し、エピジェネティックな病気発症のメカニズムと「DNAメチル化(塩基配列には変化を与えないで化学装飾というかたちで遺伝子に目印をつけ、遺伝子に転写してゆく)」の関係から環境要因や生活習慣とも関連してメチル化が起こる可能性を指摘します(エピジェネティック入門、岩波書店、2005年)。

「多様性」と「定型化」の違いは?

運動経験が豊富であるということは、様々な条件変化に対応できる(多様性がある)ことを意味します。一方、スポーツ動作の実施には一定で安定した運動経過の発揮(定型化している)が求められます。これは一見「矛盾」しているように思われます。実は私たちの身体は「機械のような正確さ」では動いてはいないようで、1930年代にロシアの著名な生理学者・ベルンシュタインは、上手くいっている周期的な動作(例えば連続した釘打ち動作)も正確には反復されていないことを指摘しています。これは「冗長度」という概念で表現され、ほぼ同じ軌道なのだが微妙にずれながら正確に釘を打っていることを示します。

私たちの身体は上肢や下肢、頭部や体幹といった多くの節(セグメント)から構成されているので「機械のように正確に」動かすことは困難なので「同じような軌道」を描くような「冗長度(ある程度のいい加減さ)」を持っています。1%ずれたからといって破綻するようなシステムは現実的ではなく、5%とか10%のずれを想定してその状況でも運動が実現できるように反復練習をして対応します。かつて日本インカレにも出場した走高跳選手が「助走-踏切準備-踏切-空中動作-クリア」のそれぞれが100%上手くいくことはあり得ないので95%程度の冗長度で対応して「最高の跳躍を実現する」ように練習をしています・・とコメントしていました。

この「冗長度」を支えている神経システムは「大脳基底核」と「小脳」と考えられています。小脳は運動経過(例えばテイクバック~フォアワードスイング~インパクト~フォロースルー)に「補正」をかける働きがあります。「ストレートと判断」してバットスイングを開始したが「あれ、フォークボールだ!」とスイングのタイミングを変えインパクトを補正するのは小脳の働きです。そして「どの補正が必要か?」を選んでいるのが大脳基底核のようです。大脳基底核の疾病であるパーキンソン病は、この補正をするディレクターが機能を失いそれぞれのパターンが「勝手に動きだす」ので手足の振顫に代表される様々な症状が現れます。NHK:ヒューマニエンス:”天才”(2021放映)では、将棋のプロ棋士は瞬間的に提示される「詰め将棋」の判断に80%程度の正確さで対応しており、その際プロ棋士ではこの大脳基底核が働いていることが示されました。田中寅彦棋士は「アマチュアの方は算数を解いているようだが私たちは音楽を演奏している芸術家のような感覚だ」との大変印象的なコメントを残しています。じつは大脳基底核は意識に上ることはないものの情動や感情にも関与している部位なのです。

「運動経験」が足りない・・?

持久系種目のトレーニングでは、ほぼ同一の動きを長時間反復しているので他の運動経験が不足して、そのことが動きの「冗長度」の獲得を阻害しているのではないか?・・と考えられています。しかし、実際の持久系のトレーニングでは実に多彩な方法が取り入れられています。

基本的には4つのタイプがあり、①低強度で長時間行うディスタンス・トレーニング、②中強度で短い休息を挟んで反復するインターバル・トレーニング、③レースよりも高い強度で十分な休息を挟んで繰り返すペース・トレーニング、④高強度短時間運動を繰り返すアネロビックインターバル・トレーニング(最近注目されている「高強度短時間インターバル・トレーニング」)、と分類されています。基本的には3分の2が①のディスタンストレーニングで、残り3分の1を種目の条件に応じて配分します。また1920年代、フィンランド発祥の長距離王・ヌルミ選手が行っていた山野の起伏を利用する「ファルトレック・トレーニング」は様々な条件下でのランニングを実施する優れたトレーニングメソッドとして実施されています。

最近注目の東京国際大学駅伝チームでは、練習前に体幹トレーニングや厚底シューズに対応するスキルを獲得するためのドリルやプライオメトリクス・ジャンプなどを取り入れていることが紹介されていました(NHK:ランスマ、2022年放映)。また「クロス・トレーニング」といって、ランニングと自転車や水泳のトレーニングを組み合わせる方法や協応性を改善する「コーディネーション・トレーニング」の有効性も指摘されています。

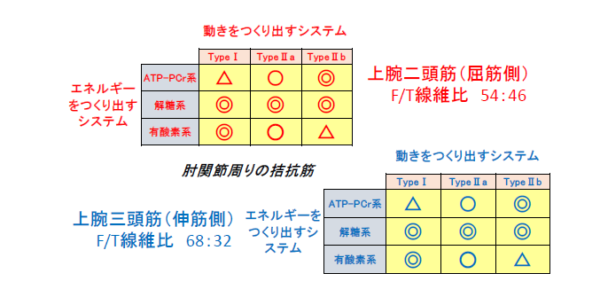

私たちの運動を実現している筋肉は、遅筋系筋線維と2つの速筋系筋線維が動きをつくり出し、筋内のハイパワー(クレアチンリン酸系)・ミドルパワー(解糖系)・ローパワー(有酸素系)システムが課題に応じてエネルギーをつくり出す「3×3システム」として機能しています。ハイパワー系✕TypeⅡb のマトリクスだけに頼ったスキルで運動を継続していては「中枢性抑制」を伴って破綻をきたしますので、適切にマトリクスを切り替えて対応(運動スキル・・例えばピッチ走法への切り替えやチェンジ・オブ・ペースなど)する必要があります。動きをつくり出すシステムは神経系の働きを伴いますので「運動経験の豊富」な持久力トレーニングの実施が求められているのです。

私って ”器用じゃないの・・!?”

かつて私の研究室の学生さんが「先生、女子の長距離水泳選手ってドンくさいんですよ・・!?」と嘆いていました。どうやら器用に動くことが不得意なようなのです。これはランニングなどの長距離種目でも同じような傾向があるように考えられています(当然例外もあり)。

これは持久系競技の選手では運動に関わる筋の「遅筋系筋線維」が多いためすばやく動くことが不得意なのでは・・と考えられてきました。確かに遅筋系筋線維は「神経支配比」という1本の運動神経が支配する筋線維数が多く微妙な調整は苦手です(速筋系筋線維はこの神経支配比が少なく微妙に調整することが可能です)。

1960年頃から研究されている筋生理学のデータでは、脚筋の速筋:遅筋の比率は、短距離選手では75%が速筋系であるのに対してマラソンランナーでは80%が遅筋系であることが知られています。ですから遅筋系筋線維の多い選手ではすばやく器用に動く速筋系筋線維が少ないので持久系競技種目を選択すると考えられてきました。

しかし、運動にかかわる全身の筋肉は数多く、速筋系筋線維と遅筋系筋線維の比率も筋によって異なりかつ個人差もあります。また100%遅筋系線維という筋肉はありません(例外的に「ヒラメ筋」という足首の関節だけを動かして体重を支え続けている筋だけは90%ほどが遅筋線維で個人差も少ない)。

また近年、ランニングでは発揮されたエネルギーを疾走速度に変換する「ランニング効率」の重要性が指摘され、ケニアの優れたランナーではランニング効率が数%高いこと(NHKスペシャル取材班、42.195Kmの科学、2013年、角川書店)と筋線維組成にかかわる遺伝子ACTN3の持久性競技に有利とされるTT型が少ないことも指摘されています(善家賢、金メダル遺伝子を探せ、2010年、角川書店)。つまり長距離ランニングの効率を維持するためには「器用な速筋群が必要」ということとなります。

東大の野崎大地先生は、股関節と膝関節の動きに関与する筋群がそれぞれの固有の運動方向だけではなく協同して運動の「至適方向」を決定していることを指摘しています(野崎大地、骨格筋の冗長性:体育の科学 第64巻11号、2014年)。つまり幾つかの筋群を共同させて動かすことでその時点で最適な動きを生み出しているようで、この際2種類ある速筋系筋線維のなかで大きな張力を短時間発揮するTypeⅡb(いわゆる ”スーパー速筋” )が至適運動方向決定に重要な役割を果たしているようなのです。質量のある下肢部を運動開始にあたって瞬間的に適切な運動方向にガイドすることはいわゆる「初動負荷理論(ワールドウィング・小山裕史先生)」にも通ずるものです。

どの筋にも速筋線維と遅筋線維は存在しているわけですので短距離種目であれ長距離種目であれ「いかにうまく動かすのか」という「運動スキル」の発揮は重要です。実は持久系の種目ではトレーニングの大半を「一定の動き」で反復していますのでこの「冗長度」のトレーニング時間が相対的に少なくなり「私器用じゃないの・・!?」という嘆きに繋がっているようなのです。

腸内細菌がパフォーマンスを改善?

2019年・ハーバード大学の研究グループが、ボストンマラソン完走者のパフォーマンスと腸内細菌との関係を分析し、「ベイオネラ菌」という腸内細菌が運動によって生成された乳酸を「プロピオン酸」に変換(エサとして処理)しそれが肝臓に運ばれて有酸素エネルギーとして再利用される可能性を指摘し、マウスを使った実験では有酸素能力が13%改善されるとのデータも示されました。2020年・慶應大学の福田真嗣先生は、腸内細菌が作る短鎖脂肪酸が持久力を向上させ、タイムの良い選手ほどその腸内細菌が多い可能性を報告しています。また運動習慣により腸内細菌叢のバランスが変化すること、多様性の高い腸内細菌叢を保有しアミノ酸合成や炭水化物代謝の経路や短鎖脂肪酸の濃度が高いことを指摘します(福田真嗣編、腸内細菌叢、羊土社、2019年)。

有名な「乳酸シャトル」は筋肉内で速筋線維で生成した乳酸を、そのまま混在しているミトコンドリアの豊富な遅筋線維がエネルギーに変換するものですが、これは乳酸が腸に送られ、腸内細菌が短鎖脂肪酸に変換して肝臓に戻すという少しスパンの長いプロセスとなります。

特定の腸内細菌がアレルギーの発症や免疫細胞の暴走を抑制することは以前から知られていました(NHK:新人体_腸が免疫のカギだった・2018年放映)が、パフォーマンスとの関係も最近多く指摘されてきています。これは、遺伝子解析のコラムでも触れた「次世代シークエンサー」の登場が大きなインパクトとなっています。従来の腸内細菌の研究方法は便のサンプルを培養して分析していたのですが、今は便から直接DNAを取り出します(時間をおいてサンプリングをすると情報が失われたり変性したりする)。

順天堂大学病院では重篤な「潰瘍性大腸炎」の治療に、好ましくない腸内細菌叢を抗生物質で除去してから他人からの「便移植」で対応する方法を行っています(順天堂大学・石川大先生)。面白いことに移植対象者は年の離れた親子ではなく兄弟などの親族の方が好結果が得られているとのことです(NHK:ヒューマニエンス_腸内細菌・2022年放映)。

ただあくまでも大腸炎治療のための医療措置なので、便移植療法でパフォーマンスを改善するようなことはあり得ません。やはりトレーニング方法や食事内容の改善(食物繊維や乳酸菌等の意図的摂取)で対応してゆくこととなります。