鹿屋体育大学の福永哲夫先生が、1985年に「マッスル・パフォーマンス」「モーター・パフォーマンス」「スポーツ・パフォーマンス」という概念を示し、エネルギー発揮の側面からその「階層性」を指摘しました。ボート競技のローイング動作でいえば、膝を伸ばしたり後ろに反ったりオールを引く動作はそれぞれに関与する筋のパフォーマンス(出力)が重要だが、最後にオールに力を加えるには全身動作のパフォーマンス(漕ぐ力)が重要であり、最終的なボートの速さを決めるには更にボートやパドルの形状、オールの硬さ(弾性係数)などが関与して決定されるというものです。やり投げのところでもお話したのですが「弾性体としてのやりの構造」は、選手の出力特性とかかわって重要な因子です。男子マスターズ陸上のトップクラスのやり投選手の方が、M60クラスから600g(女子の規格)に変わるときに「日本国内の女子用やりは柔らかすぎて使えない」とのコメントを残されています。選手のモーター・パフォーマンスは70m級なのに女子やりは60m級で設計されているかららしく、これも「インピーダンス・マッチング」と関連しています。

パフォーマンスを改善するために「筋力トレーニング」を実施するのですが、実は「向上した筋力は向上させた使い方で最も効率よく発揮される」という「特異性の原則」があるのです。マシンや器具を使った動かし方は、実際のスポーツの動作とは異なりますので「再構成(トレーニング)」をして「マッスル」から「モーター」や「スポーツ」パフォーマンス改善への取り組みが必要です。

東京大学の小林寛道先生は「認知動作型トレーニングマシン」を提唱し、スプリント動作マシンやアニマルウォーキングマシンなど動作とパワー発揮を結びつける大変独創的なメソッドを提示しその効果を示しています(お近くに ”十坪ジム” といった施設があれば利用できます)。

実は「全く新しいコンセプトの用具」が当初使いこなせないのは、その用具に応じた「マッスル」と「モーター」のパフォーマンス改善ができていないからなのです。さらに「3×3システム」のところでもお話ししたように「マッスル・パフォーマンス」は低下(いわゆる疲労発現)しますのでそれに応じた対応が必要で、これが「コーディネーション(協応性)」トレーニングが必要な本来の意味だと思うのです。

用具とパフォーマンス

ランニングシューズだけではなく、様々な新テクノロジーをうたった用具が発売されると何となく「使ってみたいな~」という感情が生まれます。

厚底シューズが話題になった時も「履いてタイムアップできるなら使ってみようか?」と思った方も多かったと思います。

テニスの「デカラケ」や「カービングスキー」は、今や当たり前のように皆さん使用していますが、発売当初は様々な意見が登場しました。「打ちやすい」「回りやすい」「軽くて操作が楽」という肯定派と「きちんとした技術が習得できない」「適当にできてしまう」「シビアな用途には使えない」という慎重派がいました。結果的に言えば「デカラケ」も「カービングスキー」もなくなることはなく、それぞれのコンセプトの中で「入門用」「中級用」「上級用」と用途を限定して高性能化しています。

工学的な用語で「インピーダンスマッチング」という概念があります。本来は入出力での機器間の抵抗値をそろえることです(例えばオーディオのスピーカーは4Ωとか8Ωの抵抗値・・ヘッドフォンは32Ωなど・・があるのでそれに合わせて本来の音楽のディテール:全情報が再現できるようにアンプの出力仕様が設定されています)。

投擲競技でいうと男子砲丸とハンマーは7.26Kg、円盤は2Kg、やり投げ800gですのでそれぞれの重さと動作に合わせた筋の出力特性が求められます。ところが「ペットボトル投げ」といって自分が最も遠くに投げることのできる重量を自分で調節する課題をやってみると個人個人で微妙に重さが違います。500gが最も飛距離が出る人もいれば600gの方が飛距離が出る人がいます。つまり自分の出力特性に合わせた重量があるようなのです。さらにやり投げの場合は、投げる瞬間(リリースといいます)にやりが撓みその撓みが戻る反発係数によって飛距離が決まるので「弾性体としてのやり」を考慮しなくてはいけません。自分の投げ動作の特性に対して「柔らか過ぎる」ものも「かた過ぎる」ものもこの撓みを上手く利用することができず飛距離が出ないのです。ある指導者の方が「女子用600gのやり(男子用より軽くて柔らかい)をうまく投げられる男子選手はスキルレベルが高い」と評価していました。

水泳でも泳速にあわせたキックやプルの動作速度があって、必要以上に速くキックやプル動作をしても泳速には貢献しないことも指摘されています。

ゆえに「革新的なテクノロジー」をうたった用具を使用したからと言って自分の出力特性とのミスマッチが生ずることもあり、動きと出力特性を変えるトレーニングのプロセスが必要となります。

1998年の長野五輪で、新たに登場した踵部分の離れる「スラップスケート」への対応が遅れ、前シーズン連戦連勝・無敵であった堀井学選手の苦闘はこの典型例だったのです。スラップスケート登場以前は銀メダリスト・ウォザースプーン選手は「普通の選手」であり、スタートダッシュを得意とする清水宏保選手は登場前後も「相変わらずトップ選手」の金メダリストであったことも象徴的な出来事でした。

その場しのぎも・・

私たちの大変複雑な身体運動システムはいくつかのレベルの事前準備がないと上手く動いてくれないのですが、状況の急変にも対応しなくてはいけません(場合によってはその場しのぎも・・)。

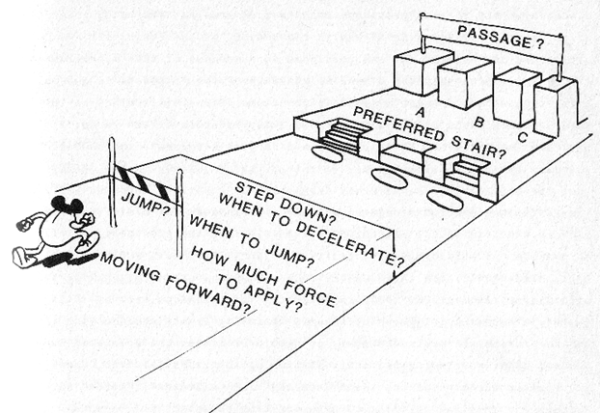

下図は1984年にTurveyとKuglerが「知覚と行動への生態学的アプローチ」という論文の中の多様な解釈のできる興味深い図です。移動する動物のその時点での状況によって視覚から得られる情報の意味するものが異なり、スピードがあれば「登れる階段」も躓いたりすると「登れない階段」になります。

テニスで、相手の打ったボールが「ネットイン」したときに ”これは拾える” とか ”これは無理だ” と判断する根拠は、自分のダッシュ力や足の疲労感、更には次のプレーの展開予想など様々な要因が関与します。相手の立ち位置とかかわって、”拾えそうなので取りあえず深い球を返して次に備える?” ”いやネット際へドロップショットで返してエースをとる” ”返球したところで相手にまた攻められる” などなどの様々な対応可能性があり、「その場しのぎ」といいつつも瞬時に様々な対応をしているようです。

東京大学の多賀厳太郎先生は、「神経系」と「身体系」と「環境系」の相互作用のなかで、トップ・ダウンとボトム・アップの反復により身体システムが再編されるとして、「神経系」が運動司令を出し「身体系」が司令を受け「環境系」が外乱をもたらす、という固定的な枠組みではないことを指摘します。そして、個々のシステムの「一番遅い系」に拘束される ”スレイビング” から、全体が共同して新しいシステムを生み出す ”シナジェティックス” の重要性を指摘しています。

このメカニズムには大脳皮質の「運動野」だけではなく「感覚野」と「前頭連合野」「小脳」と「大脳基底核」「運動神経」と「感覚神経」「脊髄」「筋」「用具」「環境情報」など多くの要因を含んでおり、練習を反復することによりこれらの要因が「エネルギーをつくり出すシステム」も改善しながら「新秩序」をもたらしてくれるようなのです。

事前準備をしている?

私たちの「動きをつくり出すシステム」は大変巧妙にできていて膨大な数の骨と関節と筋を協調させています。なぜこのようなことが可能なのでしょうか?

有名なロシアの生理学者ベルンシュタイン先生は、1940年代に「動作構築のレベル」という理論を示しました。進化の系統性を反映していて、緊張と姿勢のレベルA、筋-関節のリンク(シナジー)のレベルB、空間のレベルC、行為のレベルD、と高度化してゆきます。レベルAは「背景緊張(トニック)」として姿勢制御を支え、レベルBは、レベルAでの姿勢を基本に筋と関節の連動によって「動作」として「相動性(フェイジック)」に動かします。レベルCは、これらの動作を空間状況に応じて適切に「配置して終了させる」ものであり、最後のレベルDは、これらの連鎖を繋げて課題解決や達成を行う一連の「行為」です。例えて言えば、良い姿勢(A)を保った疾走動作(B)で400m(C)を走ろうとしても、適切なペース配分を支える複数の動作選択をする連鎖がなければ良いタイム(D)は生まれないのです。このレベルAとBはおそらく「言語的意図」は関与せず(無意識)、レベルCとDでは「言語的意図」が関わっているようです。

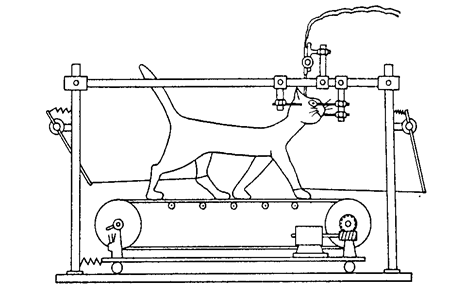

1960年代後半ロシアのシック先生たちは「首なし猫」を使った移動実験の結果を発表し世界に衝撃を与えました。脳を幾つかのレベルで切断すると、ランニングベルトの上で胴体を固定された猫が歩いたり走ったりするのです。そしてベルトの速度が速くなると歩行からギャロップに動作が変わり、速度が遅くなるとギャロップから歩行に戻り、かつ動作が変わる速度はそれぞれ異なっているのです。

歩行や走行の制御は、CPG(中枢動作発現機構)で決まっているのですが、状況に応じて私たちの重たい身体の動作様式を変える戦略(基本的には保守的・・ギリギリまで速く歩き、ギリギリまでゆっくり走る)が異なるようで、私たちの身体システムは大変柔軟にできていているようです。私たちの身体は「あまりにも複雑にできている」ので何らかの「事前準備」システムがないと上手く動いてはくれないようなのです。

(図は、伊藤正男、脳の設計図、中央公論社、1980より)

動きをつくりだすシステム?

私たちの身体は、骨と骨とが関節を介して連結し関節をまたいだ筋が収縮して「動き」が生まれます。多くの筋は「多関節性」といって複数の関節を介していますので、例えば肉離れを良く起こす大腿裏側のハムストリングスは、上部の股関節には「伸展」に下部の膝関節には「屈曲」に関与します。大腿前面の大腿四頭筋は、股関節には「屈曲」に膝関節には「伸展」に関与します。ですから「膝を曲げよう」という時にどちらの筋を「主役」にするのか選択する必要が生まれます。立位では大腿四頭筋を「弛緩」させますし伏臥位(うつ伏せ)ではハムストリングスを「収縮」させます。垂直跳では膝関節の屈曲-伸展に連動してハムストリングスが股関節を伸展させます。

私たちはそんな「面倒くさい手順」を考えずに「とにかく高く跳ぼう」という意識で運動を実施しています。これは私たちの「動きをつくりだすシステム」からの命令が「関節トルク」といって”ギュン”とか”ギュ-ン”とか”ギュイーン”という関節を動かす「力と速度」の性質を持っているからです(ATR:川人光男先生)。”膝を0.3~0.4秒間で105度から180度に伸展してそこから0.05秒遅れて股関節を45度から・・・”などとやってはいないのです。

この際、”ギュン”と動かすときと”ギュイーン”と動かすときでは筋の速筋線維と遅筋線維の活動様式が異なりますので私たちの「動きをつくりだすシステム」は大変柔軟に命令を出して対応しています。まして全身の数多くの関節と筋を目的に合わせて協調させて動かすためには膨大な運動司令が必要となり、それを可能とするために日々練習を繰り返してしているのです。

これは脳の意思決定にかかわる前頭連合野、感覚野や運動野、小脳や大脳基底核といった複数のシステムを統合する大変巧みなシステムを私たちが持っているからです(続く)。

筋の3×3システムって何ですか?

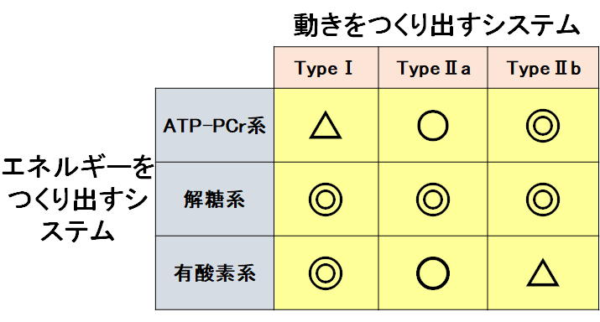

私たちの筋肉は大きく分けて「速筋系」と「遅筋系」の筋線維から構成され、さらに速筋系はTypeⅡaという普通の速筋系とTypeⅡb(d/x)といういわば「スーパー速筋系」に分類されます。速筋線維と遅筋線維の比率はそれぞれの筋によって異なっており、またその速筋/遅筋線維の構成比は変わらないといわれています。ところががTypeⅡaとTypeⅡbとの比率は、トレーニング内容によって変化しトレーニングをやめると元に戻るようです。また、長期的には加齢によって速筋線維の割合が低下(退化)することも指摘されています。

この速筋/遅筋線維比は、関節をまたいで反対の方向に動く「拮抗筋」と協働して「動きの性質」を決めます。力強く大きく動くのかこまめに持続的に力を発揮するのか・・また拮抗筋はそれとどのように協働すべきかということが「神経系からの司令」によって決定されます。

一方、筋線維の内部では筋収縮のためのエネルギーを生み出す必要があります。短時間大きな出力を得るには「クレアチンリン酸系」というバッテリーのようなシステムが、スポーツ動作のような一連の高出力は「解糖系」というガソリンエンジンのようなシステムが、そして解糖系で生まれた「乳酸」のエネルギーへの変換や糖質や中性脂肪からの持続的エネルギー産生は「有酸素系」というシステムが関与します。

つまり筋は3つの「動きをつくりだすシステム」と3つの「エネルギーをつくり出すシステム」の「3×3システム」で構成されていることとなります。さらに主働筋と拮抗筋とそれらを補助する筋から構成される「マルチレイアシステム」という大変に複雑なシステムを上手に使いながら最後まで身体運動を支えてくれているようなのです。

長い坂道を変速機付きのロードバイクで時速15Kmを維持しながら登っていくシーンを想像してみてください。最初は回転比が低い重たいギアでペダルを踏んでいきますが、すぐにギアを軽くして回転数を上げペダリング負荷(出力)を軽減します。さらに最後にはギアを更に軽くして最大限の回転数でスピードを維持したまま何とか登り切ります。この時もペダリングで踏み込む太ももの大腿四頭筋と引き上げるハムストリングスに加え、足首のペダリング動作を支える腓腹筋や前脛骨筋などが協働して、それぞれの3×3システムを最大限に活用して支えてくれているようなのです(続く)。

運動実施時のマスク着用は?

4月から再開していたた中国の中学校の体育授業時に、1500m走などでマスクを着用していた生徒3名が相次いで死亡したという記事が配信されました(5月10日)。中国メディアの取材に、医師は運動不足状態での突然の高強度運動とマスク着用による呼吸制限から「低酸素症の発症」が疑われるとの見解を示し、また別の医師はN95などの医療用マスクは密閉性が高いため運動には奨められないとの見解を示しています。中国当局はその後、対人間距離を確保することで体育授業時のマスクの非着用を呼び掛けています。

日本では感染拡大予防のために外出時のマスク着用が呼びかけられています。京都大学の山中伸弥先生もブログでランニング時のマスク(またはネックゲイター:バフ)の使用を奨めており、マスクやバフを着用して走っているランナーを見かけることが多くなりました。

また運動時の対人距離は重要で、並んでいるときは2m程度ですがランニングやサイクリング時の距離はどうなのでしょうか?

オランダとベルギーの研究者のデータで10mという例が示されていますが、これについては学術的には疑問や論争が起こっています。コロナウィルスは空中では2m以内に感染性を失うとのデータ(アビガン共同開発者・白木先生)もあり、ランニング速度や風向風速との関係にも複雑で多様な条件があることが推測されます。

私もランニングで、①N95タイプのマスク⇒②サージカルマスク⇒③布マスク⇒④バフ⇒⑤ウレタンマスク、とそれぞれを1時間ほどトライしてみました。感覚的な結論は単純で「呼吸が楽なものは感染予防効果は低い」「自分がもし感染していれば他人に感染拡大させるリスクは減少する」ということでした。また、これからの季節は暑熱環境が強くなり熱中症への対策も考えなくてはなりません。

ヒトは、口からの「浅速呼吸(ハーハー・ゼイゼイ)」とともに発汗による体温調節機能をもっており、運動前や運動中の水分補給が重要です。また、体温上昇は運動強度を制限することによっても緩やかにすることができます。

運動時のマスク着用には、マスク自体の機能性や運動強度との関係、咳エチケットへの対応、対人間距離の確保など様々な条件を考慮するべきだと思います(ランニング学会が指針と見解を出しています)。ただ「マスク非着用で運動するのは ”非常識” 」との自粛自警団のような非難行動は慎むべきだと思います。「弱者」が「弱者」を攻撃するような行動のトレンドはファシズムの前夜です。

筋肉と免疫機能

身体運動の実施が免疫システムを維持することに有効であることは多々指摘されています。今回のコロナウィルス感染予防での行動自粛が運動量の減少を招きメンタルストレスの増加と相まって免疫機能の低下をもたらすことが懸念されています。

私たちの身体は細菌やウィルスの感染に対して免疫システムが作動します。この際リンパ球の活性化により細菌などを攻撃するのですが、筋肉を自己分解することによって「グルタミン」というタンパク質を生成しこのグルタミンがリンパ球を活性化することが指摘されています。40度の発熱が数日続いて「やつれる」のは実は筋肉の自己分解の結果なのです。ということは逆に筋肉量が少ないということはいざというときに免疫システムを活性化できない危険性があります。

血液中の「アルブミン」の濃度低下(4mg/dl以下)が生存率を下げることも指摘されています。アルブミンは食品中の肉や魚などのタンパク質由来で筋肉や血管やリンパ球を作るうえで極めて重要です。実は高齢者の低栄養(タンパク質摂取不足)は、運動不足と相まって「加齢性筋萎縮症(サルコペニア)」を加速して免疫力を低下させます。

身体運動を行ってバランスの良い栄養と休養を心がけ、筋肉量を維持するということはサルコペニアや生活不活発病による虚弱(フレイル)を予防するうえで極めて重要なのです。

運動の直接的効果は?

身体運動がストレス反応を低減し、結果として免疫機能の低下を防ぐことで感染症を予防することはよく知られています。コロナウィルス感染を予防するための自宅待機や人との接触の制限はいわば拘束ストレスを増大させます。ネズミはこの拘束ストレスにより容易に胃潰瘍を発症することが知られていますが、言語機能を持ち社会的に交流することを本性とするヒトにとってはさらに問題は深刻です。散歩やジョギングなどを一人で実施するよりも複数人でおしゃべりをしながら実施することが好ましいのですが感染予防の観点からは悩ましいところです。

では、運動の直接的効果はどうなのでしょうか?

よく知られているのは運動による免疫システム中のナチュラルキラー細胞(NK細胞)の活性化です。「お笑いセラピー」でもNK細胞が増加することが確認されていますが、運動により一時的にNK細胞のレベルは低下しその後上昇すること、また唾液中の分泌型免疫グロブリン(SIgA)を上昇させて上気道(喉)感染症を軽減することも指摘されています。しかし高強度運動の長時間実施(マラソンやトライアスロンなど)は、逆に免疫機能を長期的に低下させ上気道感染症の発症率が数倍に跳ね上がるということも指摘されています。まさに「過ぎたるは及ばざるがごとし」なのですが問題は何をもって「過度」と判定するかなのです。

実はストレス反応もトレーニングと同様に「強度」「継続時間」「頻度」と「過負荷(オーバーロード)」の原理原則があるようなのです。本来ストレス反応は「緊急反応」であり、ご先祖様たちがサバンナで危険動物に遭遇した時に身を守るための防衛反応です。アドレナリンを分泌して血糖値や心拍数をあげ、手足の皮膚の血管を収縮させ血液を固まらせやすくし、脳と筋肉をフル活動させ危険を回避するための重要な反応機序です。ストレス学説を最初に提唱したセリエ先生は「ユウストレス」と「ディストレス」という概念を示し、ストレス刺激が「警告反応期」と「抵抗期」を経て生体防御機能に破たんをきたした「疲憊期」に至って病的症状の発症をまねくことを指摘しています。これはまさに「オーバートレーニング状態」と同じメカニズムのようなのです。

運動で免疫力アップ??

コロナウィルスによる新型肺炎の感染拡大での行動自粛が推奨される中で散歩やジョギングなどは厳しく制限されていません(自宅から1Km以内の範囲に限定されている例もありますが)。

根拠の一つとされるのが「運動は免疫力を高めるから!」ということですが本当なのでしょうか?

運動と免疫力の関係には多くの研究報告があり、一般的には「適度な運動は良いが過度な運動は免疫力を低下させる」と認識されています。ではそのメカニズムは何か?、というとよくわからないことが多いのです。

免疫のシステムは、細菌やウィルスなどの生体侵入に対してまずマクロファージという細胞が攻撃して炎症反応を起こします。そしてその間に相手方の遺伝子情報を獲得してT細胞という免疫の中枢システム(HIV感染で破壊され免疫不全を引き起こすことで有名)に送ります。もしその相手がかつて感染されたものであれば、それに応じて獲得された抗体などを生産し相手を攻撃することで事なきを得ます。新型ウィルスが猛威を振るうのはこの免疫システムが過去のデータをもっていないためです。

さらに最近の研究では、この免疫システムが過剰反応をして病原体以外の通常の細胞を攻撃すること、そしてその過剰反応を阻止する「Tレグ細胞(大阪大学・坂口先生)」の存在も指摘されています。このTレグシステムがないと免疫システムは「いつまでも」攻撃をやめないため様々な不都合(自己免疫性疾患など)を引き起こすことも指摘されています。今回のコロナウィルスによる肺炎でもこの過剰攻撃(サイトカインストーム)の可能性も指摘されています。

運動が免疫力を高める可能性の一つが身体運動による「ストレス低減効果」です。過度のストレス反応(ストレスホルモンのコルチゾールなどの過剰分泌)が免疫システムを低下させることはよく知られており、2019年4月のブログでも指摘したように、適度な身体運動がストレス反応を低減させるので「結果として免疫力が維持される」可能性があるのです。(続く)